Трансивер на диапазон 6 см

В. ПРОКОФЬЕВ (RA3ACE) г. Москва

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Описываемое устройство совместно с приемником, работающим на частоте 432 МГц, образуют трансивер шестисантиметрового диапазона.

Он позволяет работать телеграфом и телефоном, с фазовой модуляцией, режимах в интервале 5 670,1 ...5 669,7 МГц. Выходная мощность в режиме передачи — около 0,8 Вт. Чувствительность определяется типом транзистора, который использован в усилителе РЧ. В режиме приема, после прогрева термостата, трансивер потребляет от источника питания напряжением 15 В ток 700 мА, в режиме передачи — 1,2 А от этого же источника и 1 А от 24-вольтового.

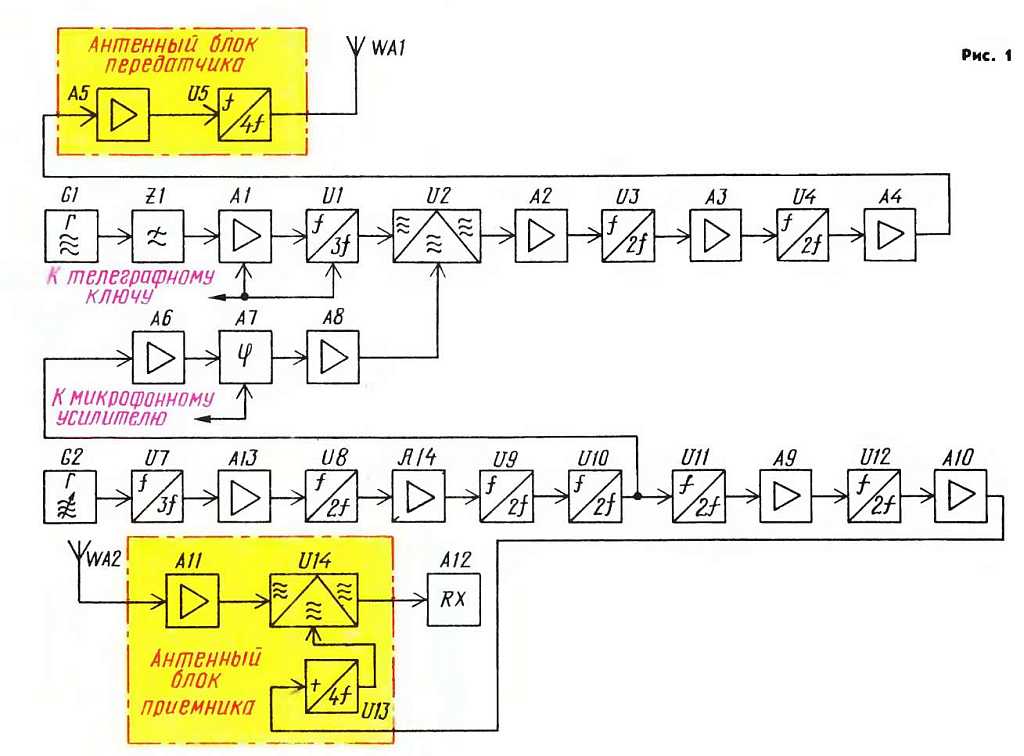

Структурная схема аппарата приведена на рис. 1. Подробно принцип построения данного трансивера, а также его структурная схема описаны в [1].

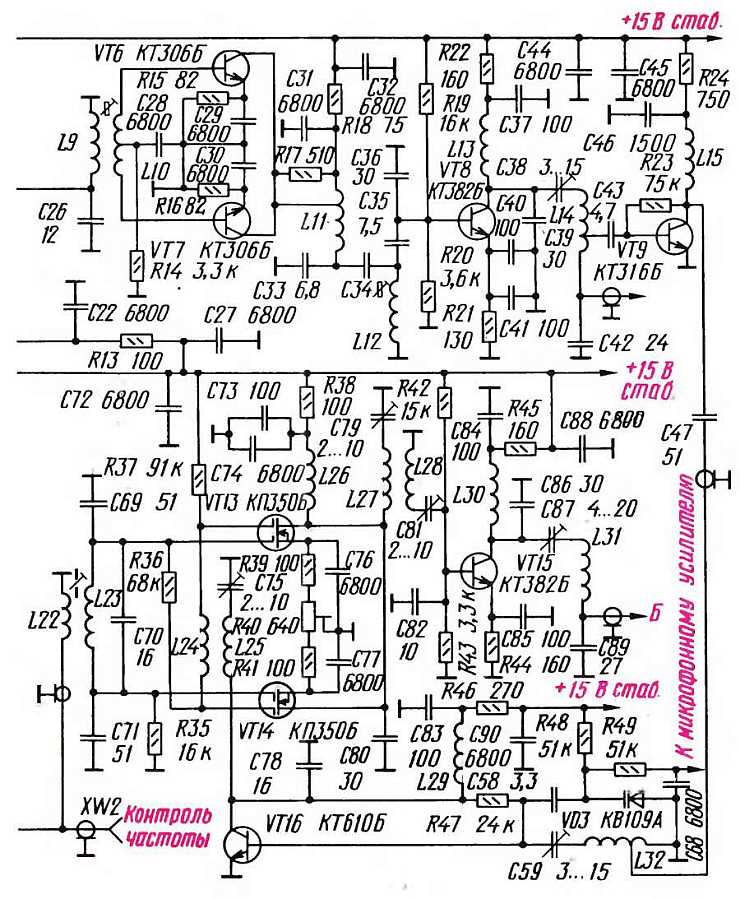

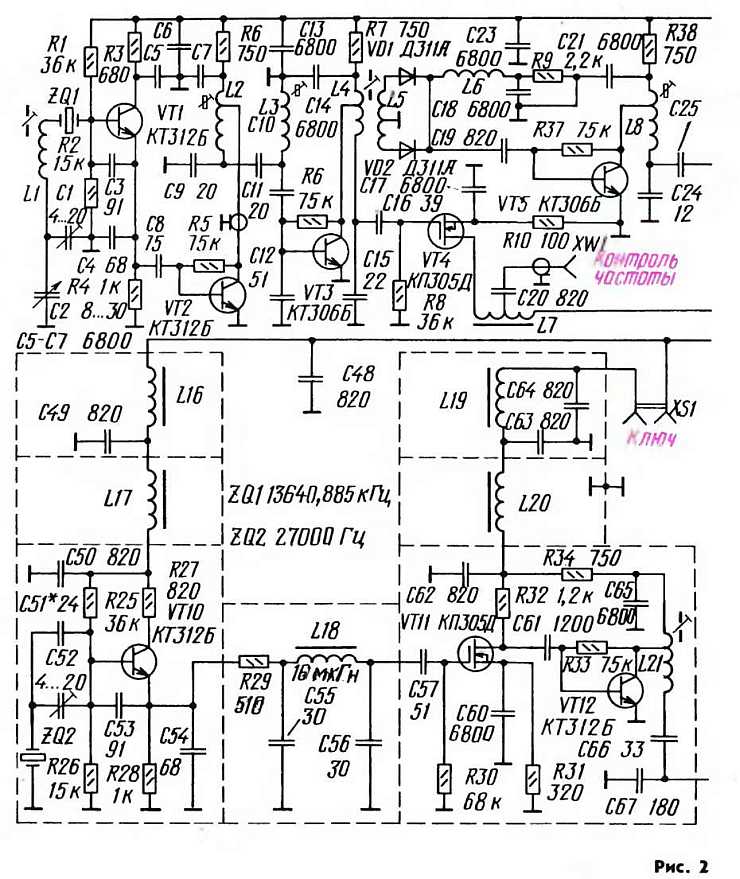

Принципиальная схема предварительных каскадов формирования сигналов тракта гетеродина приемника и передающего тракта изображена на рис. 2.

Перестраиваемый кварцевый генератор G2 (по структурной схеме) выполнен на транзисторе VT1 по схеме емкостной трехточки. На транзисторе VT2 собран утроитель частоты U7, нагрузкой которого является полосовой фильтр L2C9C10L3C11С12, настроенный на частоту 41 МГц (* Здесь и далее в тексте будут приводиться приблизительные значения частоты настройки контуров).

Каскад на транзисторе VT3 — усилительный (узел А13). Контур L4C15 также настроен на частоту 41 МГц. Буферный каскад на транзисторе VT4 исключает влияние электронного частотомера при его подключении к устройству. На диодах VD1, VD2 собран удвоитель частоты U8, на транзисторе VT5 — усилительный каскад А14. Полосовой фильтр L8C24C25L9C26 настроен на частоту 82 МГц. Удвоитель частоты U9 построен по двухтактной схеме на транзисторах VT6, VT7. Его нагрузка — полосовой фильтр L11C33C34 LI 2С35С36, настроенный на частоту 164 МГц. Следующий удвоитель частоты (U10) выполнен на транзисторе VT8. Контур L14C38C39C42 в его коллекторной цепи настроен на частоту 328 МГц. Из точки «А» сигнал поступает в последующие каскады формирования сигнала гетеродина приемника.

Усилитель А6 в канале формирования сигнала передачи выполнен на транзисторе VT9. К его нагрузке — контуру L32C59 подключен фазовый модулятор на варикапе VD3. Чтобы повысить уровень промодулированного сигнала на входе смесителя U2, использован усилитель на транзисторе VT16 (узел А8). Контур L25C75C78 в цепи его коллектора настроен на частоту 328 МГц.

Задающий генератор G1 в передающем тракте, вырабатывающий колебания частотой 9 МГц, собран на транзисторе VT10. Элементы R29, L18, С55, С56 образуют фильтр нижних частот. Каскад на транзисторе VT11 играет роль буферного усилителя, сигнал с которого поступает на утрои-тель частоты, выполненный на транзисторе VT12 (узел U1). Нагрузка утроителя — полосовой фильтр L21C66C67L23C6C271, настроенный на частоту 27 МГц. Смеситель U2 построен по балансной схеме на транзисторах VT13, VT14. Полосовой фильтр на элементах L27, L28, С79—С82, включенный в цепь стока этих транзисторов, настроен на сумму частот входных сигналов — 355 МГц. Усилитель А2 выполнен на транзисторе VT15. Контур L31C86C87C89 также настроен на частоту 355 МГц. Из точки «Б» сигнал поступает в последующие каскады формирования выходного сигнала в передающем тракте.

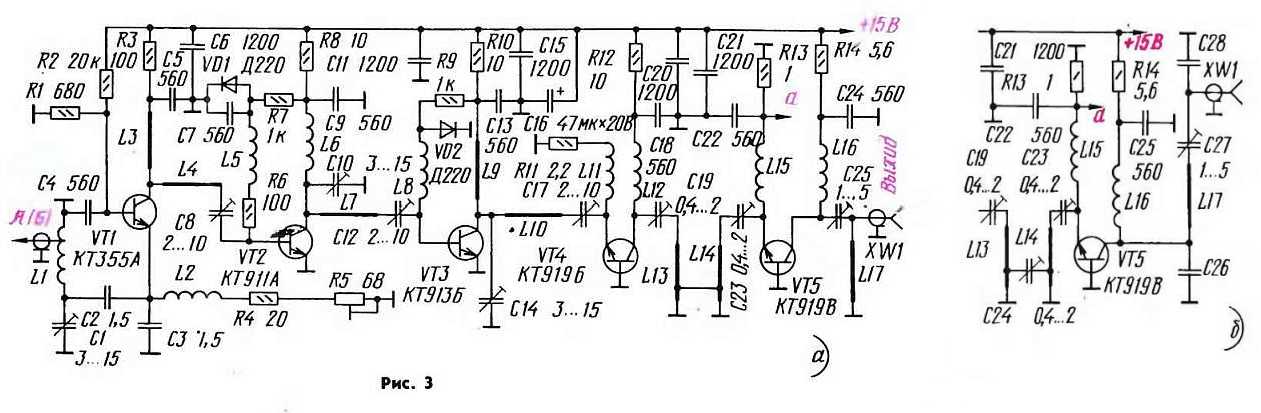

На рис. 3, а приведена схема части тракта формирования сигнала гетеродина приемника (U11 — А9 — U12 — А10). Почти по такой же схеме построена часть тракта (U3 — A3 — U4 — А4) передатчика. Небольшие отличия есть только во входной и коллекторной цепях последних каскадов. Соответствующий фрагмент схемы канала передачи изображен на рис. 3,б.

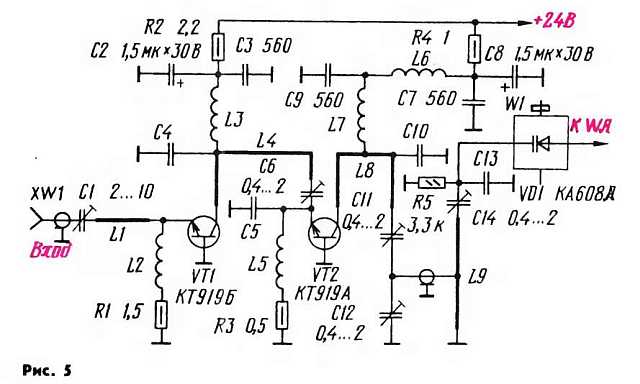

Удвоитель частоты U11 (U4) выполнен на транзисторе VT1, включенном по схеме с общей базой. Контур L3L4C8 настроен на частоту 654 МГц (в передающем тракте — на частоту 708 МГц). Резистором R5 регулируют ток смесителя антенного блока приемника (выходную мощность передатчика). На транзисторах VT2, VT3 собран двухкаскадный усилитель А9 (A3). Удвоитель частоты U12 (U4) выполнен на транзисторе VT4. Его нагрузка — полосовой фильтр L13C19 L14C23 (L1ЗС19C24L14С23), настроенный на частоту 1309 МГц (1417 МГц). Далее сигнал поступает на усилитель мощности на транзисторе VT5 и через разъем XW1 по коаксиальному кабелю в антенный блок либо приемника (рис. 4 — через разъем XW2), либо передатчика (рис. 5 — через разъем XW1).

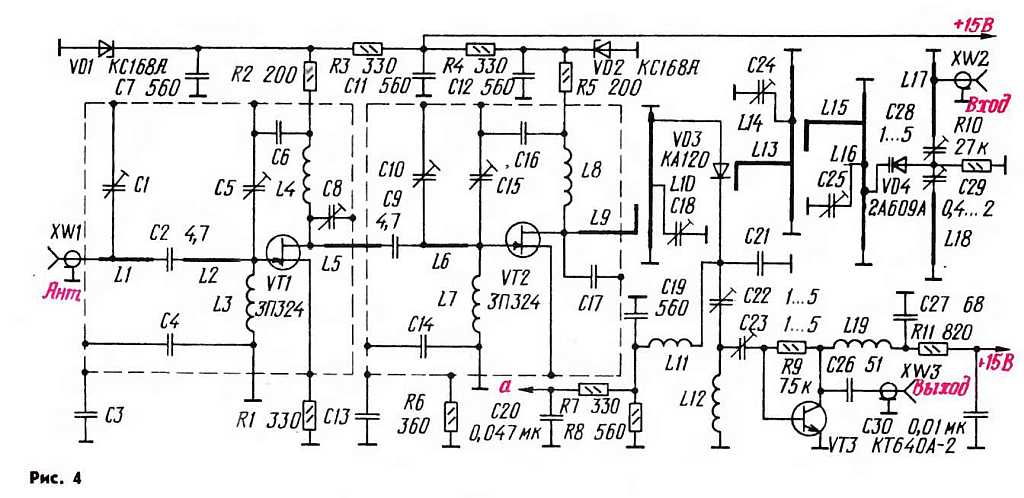

Входной контур L17C28 умножителя U13 антенного блока приемника настроен на частоту 1309 МГц. Колебательный контур L18C29 — «холостой» контур варакторного умножителя частоты, настроенный на вторую гармонику, то есть на 2618 МГц. Наличие «холостого» контура существенно улучшает КПД умножителя на диоде VD4. Нагрузкой удвоителя является полосовой фильтр, состоящий из двух полуволновых резонаторов L14, L16 с укорачивающими конденсаторами С24 и С25 и двух четвертьволновых линий L13 и L15. Первая из них обеспечивает связь между умножителем гетеродина и смесительным диодом VD3 (узел U14), вторая — между полуволновыми резонаторами.

Сигнал с антенны через разъем XW1 поступает на первый каскад двухкаскадного УРЧ (узел А11), выполненного на транзисторах VT1, VT2. Входная и межкаскадная цепи связи состоят из линйй LI, L2 и L5, L6 и конструктивных конденсаторов С1, С5, С8, С10, С15. Четвертьволновая линия L9 обеспечивает связь УРЧ с входным контуром смесителя U8, образованным полуволновым резонатором L10 и конденсатором С18. Транзисторы в обоих каскадах УРЧ включены по схеме с общим истоком и с автоматическим смещением (через резисторы R1 и R6). Истоки транзисторов по высокой частоте «заземлены» конструктивными конденсаторами СЗ и С13, образующимися между металлизацией основной платы и индивидуальными подложками из медной фольги, обозначенными на схеме рис. 4 штриховой линией.

Нагрузкой смесителя является входной контур L12C22C23 (настроен на частоту 432 МГц) усилителя, выполненного на транзисторе VT3. Транзистор КТ640А-2, предназначенный для включения по схеме с общей базой, на умеренно высоких частотах может использоваться при включении по схеме с общим эмиттером. При этом коэффициент шума усилителя получается практически таким же, как и при использовании специальных малошумящих транзисторов, например, КТ3101А-2, однако узел приобретает существенно большую устойчивость к самовозбуждению. Нагрузка усилителя — апериодическая, дроссель L19. С разъема XW3 сигнал ПЧ по коаксиальному кабелю поступает на вход базового приемника, работающего в диапазоне 430 МГц.

Усилитель мощности антенного блока передатчика (см. рис. 5) — двухкаскадный, на транзисторах VT1, VT2. С его выхода сигнал поступает на варакторный умножитель частоты W1, а с него — в антенну.

КОНСТРУКЦИЯ УЗЛОВ ТРАНСИВЕРА

Радиолюбители, осваивающие шестисантиметровый диапазон, как правило, имеют достаточный опыт в изготовлении и настройке аппаратуры на низкочастотные, включая 1260 МГц, диапазоны. Поэтому в рамках данной статьи не целесообразно подробно описывать конструктивные особенности отдельных каскадов, вероятно, неоднократно повторенных радиолюбителями в процессе разработки других конструкций, работающих в УКВ диапазонах. Кроме того, можно воспользоваться описанием передатчика в [2]. Этот передатчик, дополненный усилителем мощности и перестроенный по частоте, может быть использован в канале формирования сигнала гетеродина.

В авторском экземпляре трансивера элементы расположены следующим образом. Внутри термостата [3] находятся каскады на транзисторах VT1, VT2 (см. рис. 1), кроме полосового фильтра L2C9C10 L3C11C12, размещенного на плате совместно с деталями последующих каскадов на транзисторах VT3—VT9. Каскады на транзисторах VT10 — VT12 расположены на плате, помещенной в корпус из луженой жести, разделенный перегородками на секции (на рис. 2 выделены штриховыми линиями). Еще на одной плате находятся каскады на транзисторах VT13 — VT16.

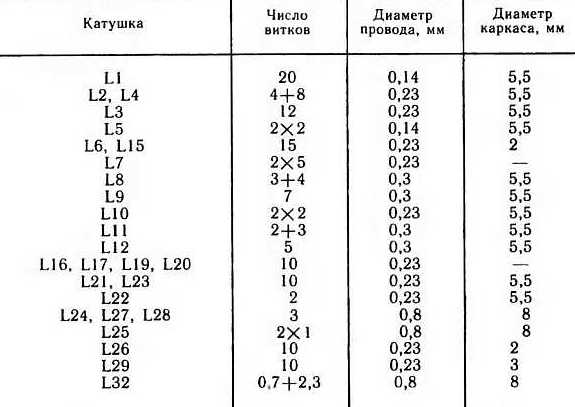

Намоточные данные катушек, показанных на рис. 2, приведены в таблице.

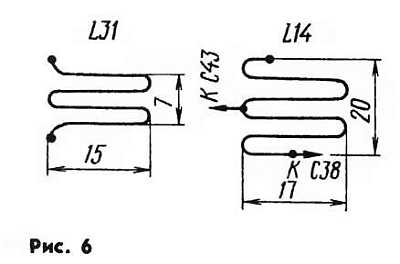

Для изготовления катушек L7, L16, L17, L19 и L20 могут быть использованы кольцевые (внешний диаметр 6...10 мм) магнитопроводы из феррита с начальной магнитной проницаемостью 600...2000. Элементы L13 и L30 представляют собой отрезки провода ПЭВ-2 0,23 длиной 15 мм. Эскизы деталей L14 и L31 приведены на рис. 6. Они изготовлены из провода ПЭВ-2 0,8. Катушки L24 и L25 размещены соосно, причем L25 находится между двумя витками L24. Оси катушек L27 и L28 параллельны, зазор между катушками — 1,5 мм. Дроссель L18 — Д1-0,15.

Примечания: 1. Катушки L5, L7, L1-6, L19, L20 намотаны проводом ПЭЛШО, остальные — ПЭВ-2. 2.

Отводы отсчитывают от вывода соединенного по высокой частоте с общим проводом.Конденсаторы С48 — С50, С62 — С64 — КМ-6 наименьшего типоразмера. Их выводы укорочены до минимума. Конденсаторы СЮ, С25, С34 — конструктивные, изготовлены из двух скрученных проводников диаметром 0,3 и длиной 12...15 мм, на которые надеты полихлорвиниловые трубки. Длина скрученной части — 10 мм, шаг некритичен.

Узлы трансивера U3, A3, U4, А4 и U11, А9, U12, А10 оформлены в виде двух одинаковых линеек в соответствии со схемой на рис. 2. Конструкция и данные элементов обеих линеек могут полностью соответствовать приведенным в [2].

В предлагаемом варианте катушка L1 содержит 3 витка провода ПЭВ-2 0,8. Ее диаметр — 8 мм. Отвод сделан от 0,7-го витка, считая от вывода соединенного с общим проводом. Катушки L2, L5, L6, L8, L11, L12 и L16 имеют по 10 витков провода ПЭВ- 2 0,2, намотанного на оправке диаметром 1,5 мм. Линии L3 и L7 выполнены из медной фольги в виде полосок длиной 1 0 и шириной 4 мм, L4 и L10 — из посеребренного провода диаметром 1 мм длиной 12 (L4) и 16 мм (L10). Линии L9 и L15 — отрезки провода ПЭВ-2 0,3 длиной 15 мм. Линии L13, L14 и L17 изготовлены в виде полосок размерами 25X7 мм из одностороннего фольгированного фторопласта толщиной 1 мм.

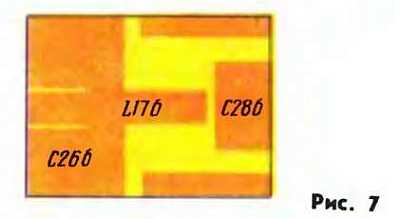

Топология коллекторной нагрузки транзистора VT5 приведена на рис. 7 в натуральную величину. Блокировочные конденсаторы С4, С5, С9, С18 и С22 — КМ, впаяны в устройство без выводов.

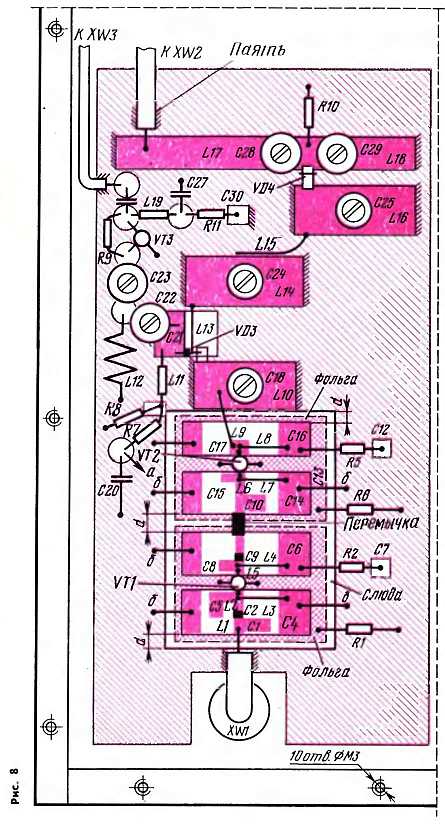

Чертеж антенного блока приемника в масштабе 1:1 представлен на рис. 8. Полосковая линия L17 совместно с L18 изготовлена из одностороннего фольгированного фторопласта толщиной 1 мм. Под конденсаторами С28 и С29 в фольге сделаны поперечные прорези шириной 2 мм каждая.

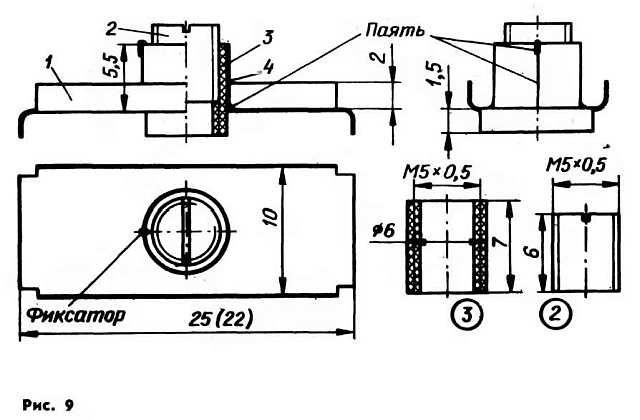

На рис. 9 приведен чертеж (в масштабе 2:1) полуволнового резонатора с подстройкой по частоте (L10C18, L14C24, L16C25). Резонатор состоит из основания 1 (размер для L10 указан в скобках), цилиндра 4, фторопластовой втулки 3 и латунного винта 2. Основание и цилиндр изготовлены из медной фольги толщиной 0,3 мм. В основании имеется отверстие диаметром, равным внешнему диаметру фторопластовой втулки. Цилиндр припаян к основанию по всей окружности. Кроме того, пропаян стык цилиндра. Чтобы предотвратить прокручивание втулки в цилиндре при вращении винта, между цилиндром и втулкой вставлен фиксатор, представляющий собой отрезок проволоки диаметром 0,3...0,4 мм. Фиксатор устанавливают в последнюю очередь.

Подстроечный конденсатор этого резонатора состоит как бы из двух включенных последовательно конденсаторов. Первый образован цилиндром и боковой поверхностью винта, второй — нижним торцом винта и фольгой на основной плате. Такой конденсатор обеспечивает перестройку резонатора по частоте примерно в 1,5 раза.

Линии L13, L15 (на рис. 8 показаны в натуральную величину) изготовлены из посеребренного провода диаметром 0,3 мм (выводы конденсаторов КМ). Конденсатор С21 — конструктивный, изготовлен в виде пластины из того же материала, что и L17, L18. На одной половине этой пластины (под L13 nVD3) металлизация удалена. Для соединения диода VD3 с резонатором L10C18 к боковому ребру последнего припаян уголок размерами 1,5Х 1,5 мм из медной фольги. Длина выводов диода должна быть минимально возможной. Свободный конец линии L13 расположен непосредственно над стеклянным корпусом диода VD3.

Усилитель РЧ монтируют в следующем порядке. На фольгу основной платы наклеивают (клей БФ-2) тонкие пластинки слюды, например, от конденсаторов КСО большого типоразмера, а на них — две пластины из медной фольги толщиной 0,05 мм (на рисунке они выделены штриховой линией). На последних размещают четыре пластины из одностороннего фольгированного фторопласта толщиной 1 мм (участки с сохраненной металлизацией на чертеже выделены красным цветом) для подключения транзисторов VT1, VT2. Эти пластины фиксируют на плате проволочными растяжками, обозначенными на рис. 8 буквой б, а также резисторами R2 и R5. Расстояния, условно обозначенные на рисунке буквой d, должны быть минимальными и не превышать 1 мм. Расстояние между фторопластовыми пластинами должно точно соответствовать диаметру корпусов транзисторов. Фольга в местах пайки выводов транзисторов должна быть заранее хорошо облуже-на. Конструктивные конденсаторы CI, С5, С8, С10 и С15 устанавливают в процессе настройки блока. Линии L3, L4, L7 и L8 изготовлены из одного волоска от провода МГТФ. Конденсаторы С2 и С9 безвыводные, малого типоразмера, емкостью 2...20 пФ. В фольге под этими конденсаторами имеются прорези.

Линия L9 изготовлена аналогично L13, L15, но на нее надета изолирующая трубка. Оплетка коаксиального кабеля от разъема XW1 припаяна к фольге на основной плате, длина центрального провода до линии на плате должна быть минимальной. Транзисторы впаивают в блок в последнюю очередь, когда установлены все остальные детали, включая стабилитроны VD1 и VD2. Перед установкой транзисторов необходимо убедиться, что пластины из фольги не соединены с фольгой на основной плате.

При работе с арсенид-галлиевыми полевыми транзисторами следует иметь в виду, что они неизмеримо более чувствительны к статическому электричеству по сравнению с широко распространенными транзисторами с изолированным затвором, например, КП305 или КП350. Поэтому при работе с ними необходимы следующие меры предосторожности. Во-первых, на время работы нужно надеть на руку металлический браслет, соединенный с корпусом монтируемого устройства и с корпусами измерительных и других приборов, находящихся в данный момент на рабочем столе. Во-вторых, паяльник должен быть низковольтным, а его корпус соединен с корпусом монтируемого устройства. В-третьих, при настройке устройства необходимо снимать электростатический заряд с металлического инструмента касанием непосредственно перед его использованием к корпусу устройства. В-четвертых, пайку выводов транзисторов нужно проводить только низкотемпературным припоем.

Плата антенного блока прикреплена к металлическому листу. К нему же прикреплены бортики высотой 20...25 мм, к которым привинчена десятью винтами М3 пластмассовая верхняя крышка. Антенный блок прикреплен к параболическому отражателю так, что разъем XW1 совпадает с центром отражателя. При использовании блока на открытом воздухе швы необходимо герметизировать, например, пластилином.

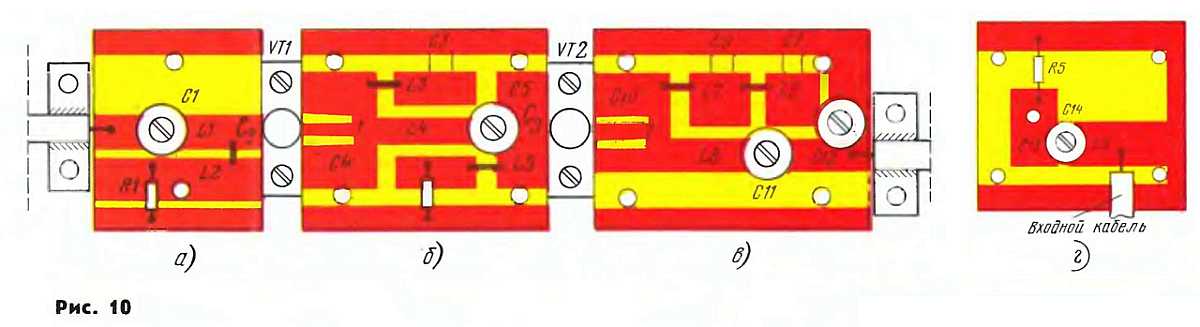

На рис. 10 в натуральную величину изображены платы входной (а), межкаскадной согласующей (6) и выходной (в) цепей усилителя мощности, а также входной цепи варактор-ного умножителя (г) с расположенными на них основными деталями.

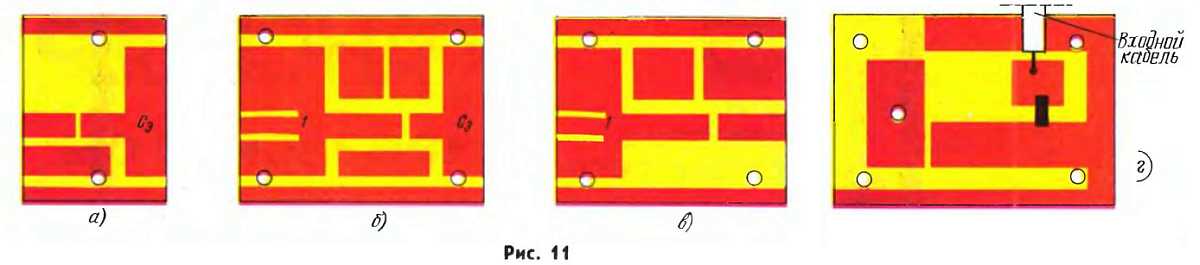

Как отмечалось в [1], нередко в последних каскадах УКВ передатчиков используется умножение частоты на пять. Топология плат антенного блока для этого случая дана на рис. 11. Настроечные и блокировочные элементы на них расположены аналогично тому, как показано на рис. 10. В фольге на платах согласующей цепи и выходной цепи параллельно коллекторным выводам транзисторов сделаны прорези шириной 1 мм (резаком из ножовочного полотна). На рисунках они отмечены цифрой 1. Платы изготовлены из двустороннего фольгированного фторопласта толщиной 1 мм. Можно использовать и материал ФЛАН-2,8 такой же толщины. При этом рисунок токопроводящих частей не изменяется.

При механической сборке усилителя мощности и умножителя к боковым полоскам металлизации плат припаивают полоски фольги. Выступающую за край фольгу загибают под плату, чтобы обеспечить электрический контакт с металлизированным слоем на второй стороне.

Платы расположены вплотную к транзисторам усилителя, чтобы длина выводов транзисторов была минимальной. Платы и транзисторы привинчены к теплоотводу. Под платы необходимо поместить дюралюминиевые пластины так, чтобы фольга плат и выводы транзисторов оказались на одном уровне. Под головки винтов М2,5, крепящих платы, нужно подложить изолирующие шайбы. Оплетки входного и выходного кабелей припаяны к латунным пластинам, которые, в свою очередь, привинчены двумя винтами к теплоотводу.

Плата умножителя частоты антенного блока передатчика прикреплена к волноводу четырьмя винтами М2 так, чтобы крепежные винты выступали во внутреннюю полость волновода не более чем на 1 мм.

Дроссели L2, L3, L5 —L7 намотаны проводом ПЭВ-2 0,14 на оправке диаметром 1 мм и содержат в случае последующего учетверения частоты четыре витка, а в случае упятерения — семь витков.

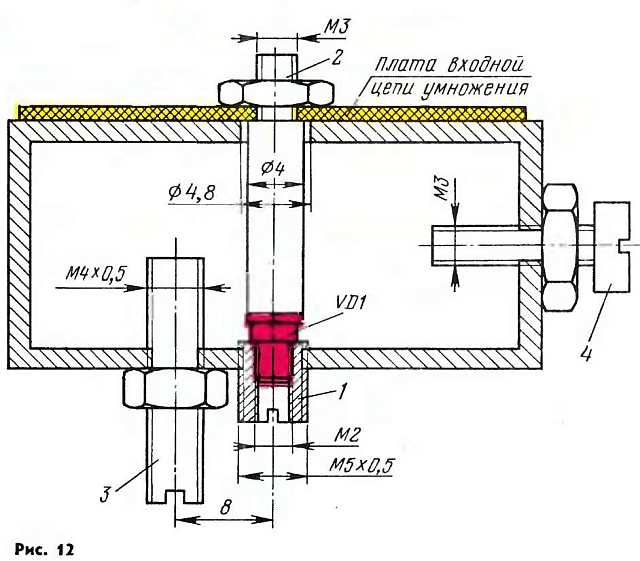

На рис. 12 показан в масштабе 2:1 разрез волновода умножителя частоты. Варакторный диод VD1 закреплен с помощью винта 1 (он не должен выступать во внутреннюю полость волновода более чем на 1 мм). «Шляпка» диода упирается в стержень 2. Чтобы обеспечить хороший отвод тепла от диода VD1, винт и стержень изготовлены из красной меди. Роль пружины, обеспечивающей плотное прилегание отполированного торца штыря 2 к диоду, выполняет плата входной цепи умножителя. Настроечный винт 3 (используется только при учетверении частоты), ось которого расположена в плоскости оси диода и настроечного винта 4 (М3, см.[4]), изготовлен из латуни. Он выполняет роль «холостого» контура, настроенного на 3-ю гармонику. Остальные элементы волноводной секции, как для случая умножения частоты на четыре, так и на пять, описаны в [4].

Выходная цепь усилителя мощности соединена с входной цепью варакторного умножителя частоты отрезком (длиной 12 см) коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом. Теплоотвод усилителя мощности (алюминиевая пластина размерами 130х60х10 мм), волноводная секция, а также выходной разъем умножителя частоты прикреплены к дюралюминиевому листу, который, в свою очередь, привинчен к параболическому отражателю передающей антенны радиостанции аналогично блоку приемника. К этому же листу прикреплена крышка, защищающая блок от воздействия атмосферных осадков.

НАСТРОЙКА ТРАНСИВЕРА

Налаживание трансивера начинают с установки теплового режима термостата. Этот процесс подробно описан в [3]. Настройка каскадов, схемы которых изображены на рис. 2 и 3, в основном сводится к выделению сигналов соответствующей частоты в нагрузке, проверке устойчивости и обеспечению необходимого уровня выходной мощности. Настройка этих узлов подробно описана в [2]. Выходная мощность, измеренная на разъемах соединительных кабелей, подключаемых к антенным блокам, должна быть в канале гетеродина 0,4...0,5 Вт, в канале передатчика 0,5...0,6 Вт.

Налаживание блока приемника начинают с настройки варакторного умножителя. Для этого разъем XW2 антенного блока соединяют с разъемом XW1 блока формирования сигнала гетеродина кабелем, который будет использоваться при эксплуатации трансивера. К общей точке варакторного диода VD4, конденсаторов С28, С29 и резистора R10 через резистор сопротивлением 50... 100 кОм подключают вольтметр с высоким входным сопротивлением. Подстройкой конденсаторов С28, С29 добиваются максимальных показаний прибора. Затем чувствительным микроамперметром, например, с током полного отклонения стрелки 50 мкА, включенным в разрыв цепи резистор R8 — общий провод, измеряют ток смесительного диода VD3. Подстройкой конденсаторов С24, С25 добиваются максимальных показаний микроамперметра. В процессе настройки фильтра умножителя необходимо тщательно, с шагом примерно 0,5 мм, подобрать длину линий L 13, L15, одновременно изменяя расстояния между линией L13 и диодом VD3, а также между линиями L15 и L16. По мере настройки узла чувствительность микроамперметра необходимо уменьшать.

При правильно настроенном фильтре ток диода должен быть 0,8...1,5 мА. При меньшем токе существенно падает коэффициент передачи смесителя.

Далее подают питание на усилитель (транзистор VT3), подключают антенный блок к приемнику, работающему в диапазоне 430 МГц. К генератору сигналов [5] подключают кабель, оканчивающийся петлей связи (центральная жила соединена с оплеткой, длина центральной жилы до оплетки 7...10 мм). Петлю подносят к контуру L 10С 18 и фиксируют в этом состоянии.

После этого, подстраивая конденсаторы С18, С22 и С23, получают наилучшее отношение шумового напряжения Uш1, определяемого генератором сигналов, к напряжению собственных шумов Uш2 на выходе усилителя ЗЧ приемника. В процессе настройки необходимо убедиться, что наилучшее отношение Uш1/Uш2 соответствует, во-первых, такому положению конденсаторов С24, С25, при котором ток диода VD3 максимален, а во-вторых, достигается при некотором уменьшении емкости конденсатора С18 (вывинчивании винта) относительно той, при которой имеет место экстремум тока диода VD3 (причем неважно, достигается при этом максимум или минимум этого тока). Наличие этих двух признаков косвенно подтверждает правильность настройки соответствующих элементов конструкции.

Затем налаживают усилитель РЧ. На него подают питание и измеряют напряжение на транзисторах. Вольтметр при этом включают между верхним по схеме выводом резисторов R1 и R6 и нижним выводом линий L4, L8 соответственно. Если транзисторы исправны, значения этого напряжения установятся в интервале 2,5...3,5 В. Далее с генератора на входной разъем XW1 подают сигнал, включают трансивер и базовый приемник и настраивают цепи связи усилителя РЧ. Основной инструмент при этом — стержень из изоляционного материала с прикрепленным к его концу лепестком из медной фольги размерами приблизительно 5X3 мм. В процессе настройки узкой частью этого лепестка касаются линий связи, в первую очередь L5, L6, и отмечают точки, в которых при подключении лепестка улучшается отношение Uш1/Uш2. Далее вырезают из фольги соответствующие лепестки и впаивают их в отмеченные на линиях связи точки. Пригибая и отгибая эти лепестки относительно платы, добиваются наилучшего отношения Uш1/Uш2. Таким образом появляются конструктивные конденсаторы С5, С8, СЮ и С16. С расположением и площадью этих лепестков будут существенно связаны индивидуальные особенности настраиваемой конструкции. Ориентировочное расположение и размеры этих лепестков приведены на рис. 8.

По тому же критерию настраивают линию L9, подбирая ее длину и расположение относительно резонатора L10. После каждой манипуляции с L9 конденсатор С18 необходимо подстраивать.

В последнюю очередь блок устанавливают на антенну, подключают облучатель, генератор сигналов [5] также нагружают на антенну, например диполь, соответствующих размеров. Антенны разносят на расстояние нескольких метров, направляют друг на друга и по описанной методике настраивают входную линию связи. Вполне возможно, что при этом необходимо будет подкорректировать настройку межкаскадной связи.

На этом налаживание антенного блока приемника можно считать законченным. При коммутации напряжения питания правильно настроенного усилителя РЧ напряжение собственных шумов приемника должно изменяться не менее чем в 2 раза.

В заключение необходимо отметить, что, если коэффициент умножения узла U13 будет равен пяти, потребуется перестроить лишь входную колебательную систему блока (конденсаторами С28, С29).

Антенный блок передатчика следует налаживать с тем кабелем, соединяющим вход блока и выход усилителя А4, который будет использован при эксплуатации трансивера, так как в общем случае входное сопротивление блока может существенно отличаться от стандартного. В коллекторную цепь транзистора VT 1 включают амперметр с током полного отклонения стрелки 0,5 А, a VT2—1 А. К выходу усилителя мощности присоединяют измеритель мощности.

Сначала конденсатором С1 настраивают входную цепь блока (совместно с выходной цепью транзистора VT5— см. рис. 3,б — конденсатором С27). Критерий — максимальное значение постоянной составляющей коллекторного тока транзистора VT1. Далее по максимуму постоянной составляющей коллекторного тока транзистора VT2 настраивают межкаскадную согласующую цепь. Добиваются этого в три этапа. Вначале подстраивают конденсатор С6. Затем изменяют индуктивность площадки под коллекторный вывод транзистора VT1 — перемыкая пластинкой из медной фольги прорези, условно обозначенные на рис.10 цифрой 1. Если максимум тока коллектора VT2 соответствует максимальной длине прорезей, их следует удлинить либо уменьшить ширину участка металлизации между ними. На третьем этапе подбирают площадь участка, условно обозначенного Сэ. Как правило, его уменьшают. Эта операция необходима только в том случае, если не удается устранить возникшее самовозбуждение усилителя другими способами.

Далее переходят к настройке выходной цепи усилителя мощности. Методика аналогична приведенной в [2]. Критерий — получение некоторой максимальной выходной мощности. Затем необходимо скорректировать настройку межкаскадной цепи связи по максимуму выходной мощности и снова подстроить выходную цепь. На этом налаживание усилителя мощности заканчивается. У правильно настроенного усилителя выходная мощность на частоте 1417,5 МГц несколько больше 5 Вт (и чуть больше 7 Вт на частоте 1134 МГц). Кстати, усилитель, построенный по предложенной схеме, может быть использован на выходе передатчика, работающего в диапазоне 1260 МГц. При этом топология плат будет представлять нечто среднее между двумя указанными вариантами.

Затем налаживают варакторный волноводный умножитель частоты. Для этого восстанавливают кабельное соединение усилителя мощности с входным контуром L9C14 умножителя частоты. Параллельно резистору R5 через дополнительный резистор сопротивлением 50...100 кОм включают вольтметр и, добиваясь его максимальных показаний, настраивают входной контур умножителя и на вторую гармонику холостой контур (винтом М4, расположенным рядом с варактором [4]).

При последующей настройке целесообразно использовать прибор, описанный в [5], работающий в режиме анализатора спектра. Для этого кабель от аттенюатора этого прибора, оканчивающийся зондом связи (его функции выполняет центральный провод, выступающий из оплетки на 2...3 мм), вводят в отверстие в волноводе вместо винта с резьбой М4, расположенного напротив выходного разъема. Умножитель нагружают на индикатор выходной мощности, который может представлять собой коаксиальную диодную секцию от какого-нибудь СВЧ измерительного прибора, например, Х1-30, и постоянный калиброванный аттенюатор коаксиального типа на 10-20-30 дБ. Настройка сводится к последовательному вращению остальных винтов волноводной секции умножителя до тех пор, пока по индикатору выходной мощности и по анализатору спектра одновременно не будет зафиксирована максимальная мощность.

Следует иметь в виду, что умножитель, выполненный, как описано в [4], в случае использования пятой гармоники в качестве выходного сигнала можно ошибочно настроить на четвертую, т. е. на частоту 1134х4=4536 МГц. При этом КПД умножителя получается даже более высоким, чем при настройке на пятую гармонику. Поэтому, если нет анализатора спектра, необходимо проверить правильность настройки умножителя частоты каким-либо иным методом, например, с помощью длинной линии.

Окончательную настройку антенного блока проводят с подключением к нему антенны. В качестве индикатора используют анализатор спектра [5] с приемной антенной, расположенной на расстоянии нескольких метров от передатчика. При этом уточняют связь умножителя с нагрузкой (винтом М4, удаленным ранее) и в небольших пределах корректируют положение других настроечных винтов блока. По оценкам автора, выходная мощность блока получается примерно одинаковой, как при использовании четвертой, так и пятой гармоники, и равной примерно 0,8 Вт. Это равенство выходных мощностей в первую очередь связано с заметно меньшей мощностью, которую удается получить на выходе усилителя мощности на более высокой частоте.

ЛИТЕРАТУРА

1. Прокофьев В. Структурные схемы УКВ трансиверов.— Радио, 1988, № 9, с. 31—32.

2. Прокофьев В. Транзисторный передатчик на 1215 МГц.— Радио, 1983, № 2, с. 18—21.

3. Прокофьев В. Простой термостат для автогенератора.— Радио, 1988, № 2, с. 21—22.

4. Прокофьев В. Осваиваем СВЧ диапазон! — Радио, 1985, № 4, с. 21—23.

5. Прокофьев В. Прибор для настройки радиостанции на 5,6 ГГц.—Радио, 1988, № 5, с. 24—26.

Радио 7,8,9 1989 г.