Антенна радиостанции

И. Казанский (UA3FT), г. Москва

В каждом хобби есть не только положительные, радостные стороны, по и отрицательные — источники забот и огорчений. У автомобилиста это — ус тройство гаража, у рыболова — поиск богатых рыбой водоемов, а у радиолюбителя-коротковолновика — установка антенны.

Антенна — это и объект постоянных мечтании (вот сделать бы такую, чтобы все отвечали с первого вызова'), и причина неприятных обьяснений с домоуправом Удивительная вещь: право ни любительскую радиостанцию мы приобретаем одновременно с получением от имени Министерства связи СССР соответствующего разрешения, а вот право на установку антенны надо еще «завоевывать». Нередко приходится выслушивать замечания, вроде такого: «Зачем вам наружная антенна — и и на комнатную слушаю весь мир!»

Действительно, так ли уж она нужна? Ведь нет же ни какой проблемы с другими устройствами приемниками, телевизорами? И совершен но верно, что на комнатную, а то и встроенную в приемник магнитную антенну можно принимать весь мир Но именно — принимать! Антенна же любительской радиостанции прежде всего передающая, т с излучающая, преобразующая энергию высокочастотного сигнала передатчика энергию электромагнитного поля. И от того, какая часть этой энергии достигает корреспондента, зависит. состоится спяль или нет Это значит, что антенна должна иметь высокий КПД — преобразовывать энергию с минимальными потерями и направлять ее в нужном направлении.

Перед приемной антенной особенно строгих требований не ставится - если КПД не высок, в большинстве случаев это можно скомпенсировать увеличением усиления приемника Хотя, с другой стороны, эффективная антенна даст выигрыш и при приеме позволит увеличить отношение сигнала к шуму, отстроиться от приходящих с других направлений помех. Поэтому очень часто радиолюбители используют одну и ту же антенну и для передачи, и для приема, коммутируя се электромагнитным реле. Выручает известный из теории антенн принцип взаимности параметры антенны в обоих случаях одинаковы.

Радиотехника всего за несколько десятилетий прошла сказочный путь миниатюризации На смену громадным ящикам ламповых приемников пришли крошечные коробочки аппаратов на микросхемах, стали обыденным явлением портативные магнитофоны. телевизоры, трансиверы. А антенны любительских радиостанций остались в лучшем случае тех же размеров, что и на заре радио. «В лучшем случае» — это потому, что зачастую новые, более эффективные антенны превосходят габаритами те, которыми радиолюбители пользовались раньше

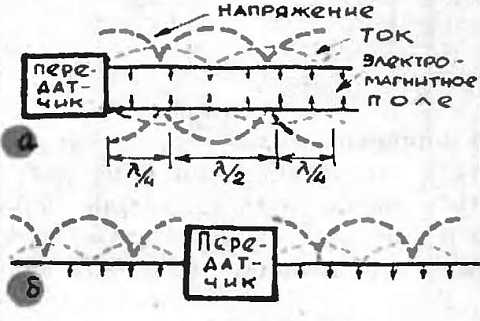

В чем здесь причина? Оказывается. в числе факторов, от которых зависит КПД антенны, на первом месте стоит ее размеры Чтобы это прочувствовать, обратимся к рис. 1, который очень упрощенно поясняет принцип образования излучаюшей антенны. Её прообразом служит разомкнутая на копце двухпроводная линия (рис.. 1, а), вдоль которой возникают узлы и пучности тока и напряжения — так называемая стоячая волна.

В этом случае в пространстве между проводами имеется электромагнитное поле. Если же мы разведем провода линнн в стороны (рис.1, б), поле станет распространяться в пространстве — будет происходить излучение электромагнитной энергии Для эффективного излучения энергии общая длина двух проводов должна быть не менее половины длины волны. Вот и подсчитайте: длина волны в диапазоне 3.5 МГц равна примерно 80 м,— значит, антенна никак не может быть короче 40 м. Кстати, такая антенна называется полуволновым диполем (диполь потому. что в ней используются два провода)

Были предприняты попытки уменьшить геометрические размеры включением элементов с сосредоточенными постоянными (конденсаторов и катушек). Размеры-то действительно, уменьшались, но одновременно падала (достаточно резко) эффективность антенны Зато трудности настройки, наоборот, значительно возрастали, антенна становилась узкополосной Поэтому укороченные антенны не получили распространения, тем более среди начинающих коротковолновиков.

Если вблизи антенны находятся какие-нибудь металлические предметы, заметная часть энергии будет расходоваться на наведение в них токов, превращение в бесполезное тепло Поэтому передающую антенну надо стремиться поднять как можно выше над крышей, землей, удалить ее от проводов и элементов конструкции здания.

Существенным параметром передающей антенны является ее направленность — свойство, характеризующее способность не рассеивать энергию во все стороны (что в большинстве случаев является попросту бесполезным и даже вредным— с точки зрения создания помех другим станциям). л передавать ее в нужном направлении Это свойство можно иллюстрировать (как уже неоднократно делалось в других статьях по антеннам) аналогией со светом, чтобы осветить удаленный предмет, потребуется мощная электролампа. Тот же эффект даст маломощная лампочка карманного фонарика, снабженная концентрирующим свет рефлектором Число, показывающее, во сколько раз отличаются величины энергии в обоих случаях, будет равно коэффициенту направленного действия антенны — КНД.

Полуволновый диполь излучает максимум энергии под углом 90° к своей оси и практически не излучает вдоль нее. Если антенну подвесить параллельно земле, то диаграмма ее направленности в горизонтальной плоскости будет представлять собой восьмерку (рис. 2.а). В вертикальной же плоскости диаграмма будет формироваться как излучением самой антенны, так и отражением от поверхности земли, поэтому для разных высот подвеса H (выраженных в долях длины волны λ) диаграммы окажутся различными (рис 2,б,в,г).

С полуволновым диполем часто сравнивают другие. болee сложные антенны. Число показывающее, во сколько раз надо уменьшить мощность передатчика при замене диполя на данную антенну для обеспечения той же напряженности поля в месте приема, называется коэффициентом усиления антенны. Он прямо пропорционален ее КПД и КНД.

Полуволновый диполь достаточно популярен среди радиолюбителей. Его применяют и в качестве самостоятельной антенны, и как элемент более сложной антенной системы.

Как правило, размещают антенну на некотором удалении от передатчика, поэтому для передачи к ней энергии (питания антенны) приходится применять фидер — линию, которая должна передавать энергию с минимальными потерями и без излучения. Чаще всего фидер работает в режиме бегущей волны — без пучностей тока и напряжения. Для этого его волновое сопротивление должно быть равно входному сопротивлению антенны Равенства сопротивлений добиваются подбором типа фидера или применением различных согласующих элементов.

Входное сопротивление антенны зависит от места включения фидера, например, точно в середине полувол нового диполя оно составляет примерно 75 Ом.

Фидер с бегущей волной может быть произвольной длины, потери в нем относительно невелики, он не требует настройки при нзме нении частоты Однако в некоторых случаях может оказаться более удобным использовать фидер со стоячей волной, который не требует тщательного согласования сопротивлений.

Фидер со стоячей волной можно считать частью самой антенны, выполненной в виде двух параллельных проводов (как на рис. 1,а) В этом случае поля, создаваемые обоими проводами, компенсируют друг друга, и фидер не излучает. Однако применение подобного фидера обычно заметно усложняет согласующее устройство у передатчика.

Надо оговориться, что геометрическая длина антенны и фидера со стоячей волной, измеряемая в долях длины волны, оказывается несколько меньшей ее электрической длины, определяемой из электрических измерений (например, по резонансной частоте). Эту разницу в длинах характеризует так называемый коэффициент укорочения. Физический смысл укорочения состоит в следующем Длину волны мы определяем как частное от деления скорости распространения электромагнитной энергии в свободном пространстве на частоту А вдоль провода радиоволна распространяется несколько медленнее. Кроме того, существует емкость между полотном антенны и землей, что нарушает распределение тока в антенне (из-за наличия емкости ток на концах провода ие равен нулю).

Учесть степень влияния этих факторов практически невозможно. поэтому точную длину антенны обычно определяют экспериментально. Ориентировочно же принимают длину полуволнового диполя из одиночного провода (наиболее часто встречающийся в любительской практике случай) равной 0.475λ.

Таковы вкратце основные теоретические предпосылки, которые необходимо знать начинающему коротковолновику.

А теперь перейдем к практике.

С чего начать? Прежде всего, надо составить четкий план будущего антенного хозяйства: выбрать тип ан тенны (или несколько типов, если есть такая возможность), разработать ее конструкцию и способы крепления, ориентировать антенну в пространстве. Пред варительно полезно сделать чертеж антенного поля Проще всего это удается при установке антенны на земле. Но такая «роскошь» доступна лишь радиолюбителям, проживающим в сельской местности Для тех же, кто живет в городе, антенным полем обычно служит крыша здания Её-то чертеж и надо выполнить на бумаге (удобнее всего использовать миллиметровку), отметив положение элементов конструкции здания — труб, слуховых окон, лифтовых будок, а также тслеантенн, радиотрансляционных и телефонных линий. Намечают возможные точки подвеса антенны все крыши своего дома - другие здания, высокие деревья. Ориентируют чертеж относительно стран света.

Намечают возможные точки подвеса антенны вне крыши своего дома - другие здания. высокие деревья Ориентируют чертеж относительно стран света

Наличие на чертеже свободного места подскажет, какой тип антенны можно применить. Требование соответствия линейных размеров антенны длине волны также накладывает отпечаток на выбор. Лучше всего использовать для каждого из диапа зонов, на которых предполагается работа, свою антенну Это позволит хорошо настроить ее и получить оптимальные параметры. Если же условия этого не позволяют, придется идти на компромисс п. мирясь с заведомым ухудшением эффективности, применить антенну, работающую но нескольких гармонических частотах.

Для некоторых типов антенн требуется заземление (или противовес) От их сопротивления существенно зависят КПД антенны (при уменьшении сопротивления КПД повышается), наличие помех радио и телеприему. Можно сказать, что хорошее заземление — это половина антенны. К сожалению, в любительских условиях (особенно в городе) выполнить хорошее заземление практически невозможно Правда, надежным электрическим заземлением могут служить каркас здания, трубы водопровода и т. п. Однако для наших целей оно не подходит из-за слишком большой длины токонесущих элементов и их высокого сопротивления. При подключении к такой системе обычно резко увеличиваются помехи телевидению, падает излучаемая мощность, а на корпусе передатчика появляется ВЧ напряжение (это сразу чувствуется при прикосновении к нему) Иногда такое заземление является причиной самовозбуждения.

Выходом из положения может быть устройство искусственной земли — противовесов длиной по λ/4. Лучше всего брать возможно большее их число — до 10—15. Для штыревых и других вертикальных антенн противовесы надо растянуть на крыше, в остальных случаях можно попробовать подобрать наилучшее их расположение по минимуму помех телевидению Иногда оказывается, что хорошие результаты дает даже один противовес, уложенный на полу комнаты. Правда, надо учитывать, что ВЧ напряжение на противовесе может обжечь при случайном прикосновении.

Уже говорилось, что антенну следует подвешивать как можно выше: при низкой подвеске. кроме уменьшения КПД, возрастает доля бесполезно излучаемой вертикально вверх энергии (это хорошо видно на рис. 2. б).

Способы крепления, материал мачт и другие особенности конструкции антенны зависят от местных условий и возможностей радиолюбителя, поэтому останавливаться на них подробно не имеет смысла. Надо лишь подчеркнуть, что конструкцию следует делать жесткой, без вибрирующих элементов, иначе порывы ветра, раскачают их и быстро выведут из строя.

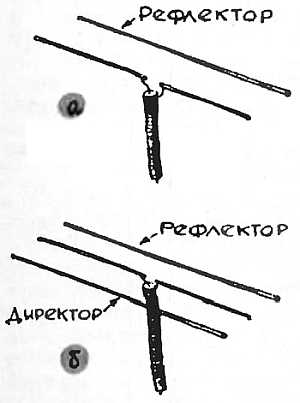

Наиболее эффективны для установления связей с дальними корреспондентами (а именно эти связи представляют максимальный интерес) направленные антенны. Как добиться направленности излучения? В случае с карманным фонариком направленность достигается использованием сферического рефлектора. Тот же принцип применим и в антенной технике. правда, здесь рефлектор представляет собой линейный провод (рис. 3, а), расположенный параллельно диполю (или активному вибратору, как его называют в подобных системах). Вибратор наводит в рефлекторе ток высокой частоты, поле которого (для этого соответствующим образом подбирают длину рефлектора) увеличивает излучение в прямом направлении и ослабляет в обратном Так мы получаем двухэлементную направленную антенну. Если с противоположной стороны вибратора разместить еще один пассивный элемент (т. е. элемент, к которому не подводится фидером энергия) — директор (рис. 3, б) — таких размеров, чтобы направленность излучения усилилась, мы получим трехэлементную антенну. Существуют антенны с двумя, тремя и даже четырьмя директорами. Дальнейшее увеличение их числа, как и добавление еще одного рефлектора, направленности практически не увеличивают, зато существенно усложняют конструкцию.

Наиболее распространенной антенной такого типа является телевизионная антенна коллективного пользования «волновой канал».

«Волновые каналы», а также выполненные из рамочных элементов «квадраты» очень популярны среди коротковолновиков. Чтобы можно было работать с любым корреспондентом, антенны обычно делают поворотными Кроме чисто конструктивных трудног стей, при этом возникает и проблема размещения такой антенны К примеру, трехэлементный «волновой канал» на диапазон 7 МГц (на 3,5 МГц он вообще вряд ли практически выполним) имеет размеры примерно 10x20 м. А ведь еще надо, чтобы при вращении он не задевал за другие конструкции на крыше!

Наибольшие затруднения обычно возникают при установке антенн диапазонов 3,5 и 7 МГц. С них мы и начнем рассмотрение конкретных конструкций.

На указанных низкочастотных любительских диапазонах можно использовать механически неподвижную направленную антенну, но с переключаемыми элементами — это позволяет вращать диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. Такую антенну, например, предложил для диапазона 3,5 МГц таллинский радиолюбитель Э. Елиневич (UR2CG) — она подробно описана в «Азбуке коротких волн» (издательство «ДОСААФ». 1978 г.).

К сожалению, антенна требует для своей установки большое свободное пространство и сложна в изготовлении. Однако предложить другую подходящую направленную антенну для низкочастотных диапазонов, пожалуй, трудно. Поэтому если для размещения такой антенны нет условий, лучше всего применить ненаправленную антенну с примерно круговым излучением в горизонтальной плоскости и прижатой к горизонту диаграммой направленности — в вертикальной. Такая антенна достаточно хороша для связей на средние и дальние расстояния.

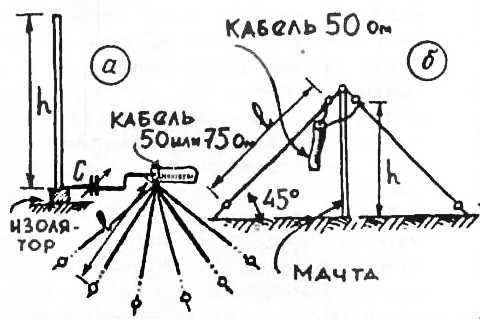

Среди антенн этого типа наиболее эффективен штырь с заземленным основанием — «Ground Plane» («заземленное основание»). Как явствует из названия, ему необходимо заземление. Чаще всего применяют противовесы Удобен в настройке вариант удлиненной антенны с подстраивающим конденсатором (рис. 4, а). Питается антенна фидером бегущей волны из 50- или 75-омного коакси ального кабеля. Штырь можно выполнить из дюралюминиевой трубы диаметром 30. .40 мм, а для противовесов использовать медный провод диаметром 2...3 мм. Для диапазона 3,5 МГц его высота должна быть равна примерно 24 м, для 7 МГц—12 м, длина противовесов — соответственно 21 и 10,5 м, максимальная емкость конденсатора С - 1000 и 600 пФ

Конечно, выполнить такую конструкцню на диапазон 3,5 МГц довольно трудно (особенно в городских условиях). гораздо большее распространение получили «Ground Plane» на более высокочастотных диапазонах.

Удовлетворительные характеристики — практически круговую диаграм му направленности в горизонтальной плоскости и прижатый к земле лепесток излучения в вертикальной — имеет антенна «Inverted V» («перевернутое V» — такое название она получила за свою форму). Антенна представляет собой согнутый примерно под 90° в вертикальной плоскости полуволновый диполь (рис. 4, б). Питается она фидером из 50-омного коаксиального кабеля любой длины, оплетку которого подключают к одному плечу диполя, а центральный провод к другому. Для диапазона 3,5 МГц длина каждого плеча l составляет 19.36 м при высоте мачты h —14 м, для диапазона 7 МГц — соответствен но l=10,26 и h=7,3 м.

Удобен двухдиалазонный вариант «Inverted V»: диполи диапазонов 3,5 и 7 МГц укреплены на обшей мачте под углом 90° друг к другу, питание — отдельными кабелями (в этом случае каждую антенну можно настраивать отдельно — изменением длины обоих плеч) или общим кабелем (тогда диполи в и точках соединяют параллельно).

Конструктивным достоинством антенны «Inverted V» является возможность применения всего одной мачты, а в двухдиапазонном варианте — экономия растяжек (их роль выполняют сами провода антенны). Но на 3,5 МГц она имеет и недостаток — необходимость высокой мачты.

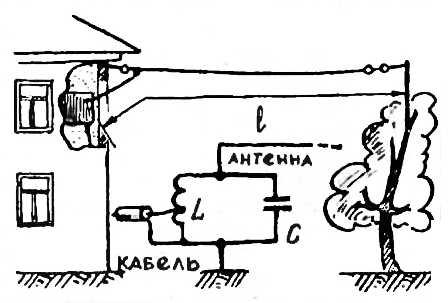

Простейшей горизонтальной антенной может служить «Long Wire»— «длинный провод», подключенный без фидера непосредственно к выходу передатчика (рис. 5) Она может быть и многодиапазонной — для этого длина на каждом из выбранных диапазонов должна составлять целое число четвертей длин волн (с учетом укорочения). Наибольшее распространение получила антенна длиной 41 м, работающая практически на всех любительских диапазонах.

Эта антенна обладает заметной направленностью — тем большей, чем выше частота диапазона. Причем на низкочастотных диапазонах она излучает максимум энергии примерно под прямым углом к своей оси, а на высокочастотных — вдоль оси.

Модификация «Long Wire» — «наклонный луч». Это антенна, у которой одна точка подвеса (безразлично какая) находится выше другой. При этом заметна направленность в сторону наклона.

«Long Wire» и «наклонный луч» требуют применения хорошего заземления (противовесов), иначе эффективность их будет невысокой.

Подобные антенны лучше питать через промежуточный LC-коитур, как показано на рис. 5. Положение отвода подбирают по наибольшему излучению антенны (о методике настройки будет сказано позднее). Кабель может иметь любое волновое сопротивление.

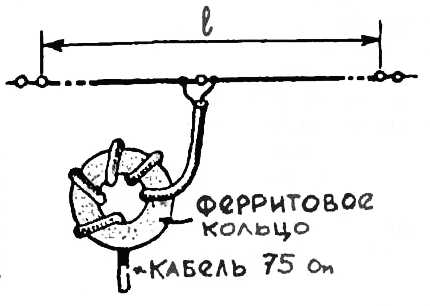

Кроме «Long Wire», можно применить один из диполей. Если есть возможность, лучше всего использовать для каждого диапазона отдельный диполь со своим фидером. В качестве последнего может служить 75-омиый коаксиальный кабель (входное сопротивление в центре полуволнового диполя близко к этой величине). Однако коаксиальный кабель — фидер несимметричный. а диполь имеет симметричный вход. Поэтому лучшие результаты получаются, если симметрировать выход фидера. Различные симметрирующие устройства неоднократно описывались в литературе. Конструктивно проще других устройство на фсрритовом кольце (20ВЧ, 50ВЧ и т п.). сквозь которое пропущено несколько — не менее 4—5 — витков кабеля, как показано на рис. 6. Правда, кольцо должно иметь достаточно большой диаметр, чтобы в нем поместились витки кабеля. Если найти такого кольца не удается, а применять другие устройства не позволяют условия, можно подключить кабель и непосредственно, смирившись с ухудшением эффективности антенны.

Общая длина обоих плеч диполя / равна 0,475 от средней длины волны диапазона.

Чтобы уменьшить взаимное влия пне. ухудшающее эффективность, антенны разных диапазонов следует разносить как можно дальше и стараться размещать их под углом (лучше всего 90°) друг к другу.

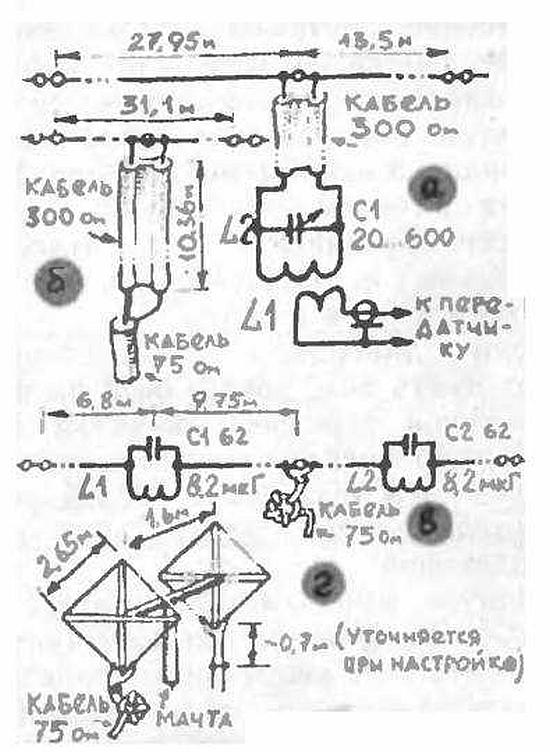

Удобен двухдиапазонный диполь, показанный на рис. 7,а. Его размеры таковы, что на 3,5 МГц длина составляет половину, а на 7 МГц — целую величину λ,. Чтобы согласовать входное сопротивление антенны с кабелем на обоих диапазонах, пришлось выбрать точку подключения не в центре, а на некотором расстоянии от него Если применить в качестве фидера ленточный телевизионный кабель КАТВ с волновым сопротивлением 300 Ом, согласование будет удовлетворительным .

Контур L2C1 нужен для симметрирования Катушка L1 — катушка связи. Контур настраивают в резонанс на рабочей частоте диапазона.

Любителями разработаны несколько типов многодиапазонных антенн, которые можно применять, если нет возможности использовать отдельные антенны на каждый диапазон. Вообще, почти всегда справедливо правило: однодиапазонная антенна более эффективна. чем многодиапазонная. Так что идти на их применение можно, что называется, лишь не от хорошей жизни Миогодиапазонным вариантом полуволнового вибратора является антенна G5RV (рис.. 7.б). Она относительно неплохо работает на диапазонах 7-28 МГц и заметно хуже на 3,5 МГц. Достаточно популярна среди радиолюбителей горизонтальная антенна W3DZZ (рис 7, в). Многодиапазонность здесь достигается включением в оба плеча диполя LC-контуров, настроенных на частоту 7,05 МГц. Поэтому в диапазоне 7 МГц антенна работает как полуволиовый диполь. Индуктивность и емкость элементов контуров выбраны такими, что антенна настраивается в резонанс и на остальных любительских диапазонах. Катушки L1 и L2 содержат по 24 витка провода ПЭВ-2 2,0; они бескаркасные и имеют диаметр 25...30 мм. Конденсаторы С1, С2 — высоковольтные на напряжение 1,5...2 кВ. Контуры настраивают изменением шага намотки катушек.

Все проволочные антенны (диполи, «Long Wire» и т д.) можно выполнять из медного или биметаллического провода либо канатика диаметром 2..4 мм.

Сравнительно меньше забот доставляет начинающему коротковолновику диапазон 28 МГц: антенны здесь более миниатюрны, чем на 3,5 и 7 МГц, поэтому места для их размещения требуется меньше.

Все перечисленные типы антенн, конечно же, пригодны и для работы на 28 МГц, если соответствующим образом изменить их размеры (а многодиапазонные — вообще без каких-либо переделок). Однако желательнее всего применить здесь направленную антенну, например, «двойной квадрат» (рис. 7, г). Ее можно сделать из проволоки толщиной 1,5...2 мм. - натянутой на деревянные крестовины. Фидер — коаксиальный кабель. Желательно применение симметрирования, как в случае с диполем

«Квадрат» настраивают перемещением перемычки короткозамкиутого шлейфа, подключенного к рефлектору.

Направленные антенны, как уже говорилось, надо вращать. Для этой цели подойдут любые электромоторы с редукторами, обеспечивающими частоту вращения от 1 до 3 оборотов в минуту (большая и меньшая частоты, как "показала практика, не очень удобны). А чтобы знать, куда в данный момент «смотрит» антенна, необходим индикатор поворота — система их двух сельсинов либо переменный резистор с вольтметром

Среди ненаправленных антенн на 28 МГц наиболее эффективна «Ground Plane». Для 50-омного фидера h=2,88 м; для 75-омного h=3.18 м l=2.62 м в обоих случаях. Максимальная емкость конденсатора С — 100 пФ (см. рис. 4)

Здесь упомянуты далеко не все существующие варианты любительских антенн. Тем. кто хочет более подробно познакомиться с этой техникой, можно рекомендовать книгу К.Ротхаммеля «Антенны» («Массовая радио-библиотека»). выдержавшую два издания. в 1967 и 1972 гг.

Но вот. наконец, радиолюбитель преодолел все трудности и воздвиг-таки выбранную им антенну. Первое (н вполне естественное) желание включить тут же передатчик и провести связь, узнать, как громко слышат тебя корреспонденты. Допустим, все выгля дит отлично: корреспонденты слышат очень громко. Вот тут-то и подстерегает новичка ошибка, от которой хочется сразу предостеречь: не верь поверхностной оценке корреспондентов! Рано еще считать цель достигнутой и почить на лаврах!

Очень редко бывает так, что антенна оказывается случайно, сама по себе, настроенной на максимум возможных параметров. Предусмотреть, предуга дать влияние всех факторов — земли, крыши, других антенн, проводов и т.п. — практически невозможно, поэтому даже точно рассчитанная и отмеренная антенна требует настройки.

Простейшие антенны — диполи, «Long Wire» надо настроить в резонанс на среднюю частоту диапазона. Если антенна питается фидером бегущей волны, частоту ее настройки, можно определить, построив график зависимости коэффициента стоячей волны КСВ от частоты (этот коэффициент показывает степень рассогласования антенны и фидера). При измерениях в фидер включают несложный прибор — рефлектометр (схемы разнообразных рефлектометров неоднократно публиковались в нашем журнале — см., например, «Радио», 1978, № 6, с. 20) и, перестраивая передатчик из одного конца диапазона в другой, снимают кривую. Минимум на кривой укажет частоту настройки антенны. Если он оказался не на месте, изменяют размеры антенны в ту или другую сторону.

Считается приемлемым, если КСВ на средней частоте не превышает величины 1,2...1,5, а на крайних частотах диапазона — 2. Если же оказалось, что даже в минимуме его значение слишком высоко, значит, сама антенна настроена в резонанс, но степень согласования ее входного сопротивления с волновым сопротивлением фидера недостаточна. Если антенна изготовлена по описанию, причиной рассогласования может быть ошибка: неточное определение места включения или выбор кабеля с отличным от рекомендуемого волновым сопротивлением.

Труднее определить настройку антенны с фидером стоячей волны. Здесь можно использовать ГИР, поднося его катушку к полотну антенны.

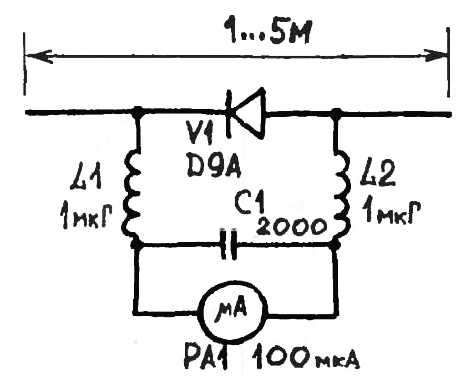

Антенны, имеющие орган настройки, такие, как «Ground Plane», с конденсатором, удобно настраивать по максимуму излучения. Для измерения поля необходим индикатор — несложный прибор, состоящий из антенны и микроамперметра с диодом (рис. 8). Индикатор относят на возможно большее расстояние от антенны (но не менее 2—3 длин волн) и добиваются максимальных показаний прибора на средней частоте диапазона.

Можно настроить антенну и в режиме приема: найдя станцию вблизи середины диапазона, подстроить конденсатор по максимуму принимаемого сигнала. При этом надо использовать индикатор выхода или S-метр приемника (полагаться на слух нельзя, поскольку требуется более высокая точность измерения).

Наиболее сложна настройка многоэлементных направленных антенн. У них вначале определяют частоту резонанса вибратора и проверяют КСВ в пределах диапазона. Желательно, чтобы он не превышал значения 1.5...1,8 на крайних точках. Для того чтобы «вогнать» КСВ в эти пределы, можно как. изменять размеры активного вибратора, так и перемешать в небольших пределах по отношению к нему рефлектор и директор (от расстояния между ними зависит входное сопротивление вибратора). Затем измеряют излучение антенны назад, в сторону рефлектора (применяя индикатор поля в режиме передачи или по силе принимаемых сигналов), и добиваются наибольшего подавления этого излучения Наконец, для «волнового канала» регулируют размеры директора, чтобы излучение (или сила принимаемого сигнала) в прямом направлении было максимальным.

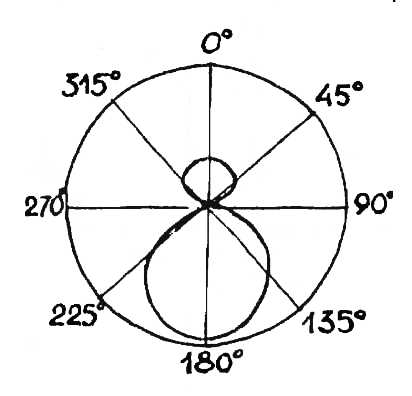

После этого надо немного передохнуть и... начинать все сначала, так. как регулировки рефлектора и директора нарушили настройку вибратора. Когда после нескольких таких подстроек (обычно 3...4) окажется, что дальнейшего улучшения параметров не наступает, настройку можно считать законченной. Остается снять диаграмму направленности антенны в горизонтальной плоскости, поворачивая ее на 360° и отмечая через равные промежутки (допустим, 5°) силу сигнала в относительных величинах, приняв максимум за единицу. И эту операцию можно провести как в режиме передачи, так и в режиме приема. Чтобы в последнем случае иметь источник сигнала постоянного уровня, можно попросить кого-нибудь из соседних коротковолновиков включить на время измерений свой передатчик в телеграфном режиме. Можно также использовать любой вспомогательный генератор, отнесенный на расстояние нескольких длин волн.

Это обязательное требование — разнесение антенны и индикатора или источника сигнала — вызвано тем. что диаграмма направленности оказывается окончательно сформированной лишь на некотором удалении. Вблизи же антенны существуют еще некомпенсированные поля отдельных элементов, и, ориентируясь на них, можно впасть в ошибку.

Если диаграмма направленности будет иметь вид, показанный на рис. 9 с шириной переднего лепестка около 60° на уровне половины мощности и подавлением назад на 15...20 дБ. радиолюбитель может считать свою задачу выполненной.

Иногда диаграмма немного «косит» — получается несимметричиой. Это значит, что необходимо принять дополнительные меры по симметрированию питающего антенну сигнала. Если применено симметрирование с помощью ферритового кольца, надо увеличить число витков кабеля либо сложить вместе два или три кольца, увеличив сечение магнитопровода.

Настройку антенн надо выполнять на их рабочей высоте, так как при подъеме их параметры изменяются.

В заключение хочется отметить, что дружить с антенной измерительной техникой надо постоянно: элементы конструкции антенны подвергаются воздействию климатических факторов, провода вытягиваются, поэтому со времен м ее параметры «уходят». Надо периодически контролировать состояние антенны и при необходимости подстраивать ее. Наверное, у начинающего радиолюбителя. немного запуганного рассказом о всяческих трудностях, может возникнуть вопрос: «А стоит ли вообще браться за постройку сложной антенны, не обойтись ли той. что попроще».

Обязательно стоит! — иного ответа быть не может. Ибо только эффективная антенна позволит коротковолновику познать сполна все радости, которые приносит связь с редким и интересным корреспондентом, добиться высокого спортивного результата, стать настоящим снайпером эфира. А это с лихвой окупает все затраты и труды.

Paдио 11 1979