Широкополосная рамочная антенна

В. Андрианов, г. Киев

Для полноценной реализации технических возможностей радиоприемника, работающего в условиях современного города, необходима высокоэффективная помехозащищенная антенна.При наличии источников помех в ближней к радиоприемнику зоне наилучшей считается магнитная антенна [1], выполненная в виде экранированной рамки без заземления [2] и экранированного фидера. Эффективность такой рамочной антенны определяется ее действующей высотой [3]: hд= = 2пSnQ/λ, м, где S — площадь витка рамки, м2; n — количество витков в рамке; Q — добротность нагруженного резонансного контура, образованного индуктивностью рамки; λ — длина волны принимаемого сигнала, м.

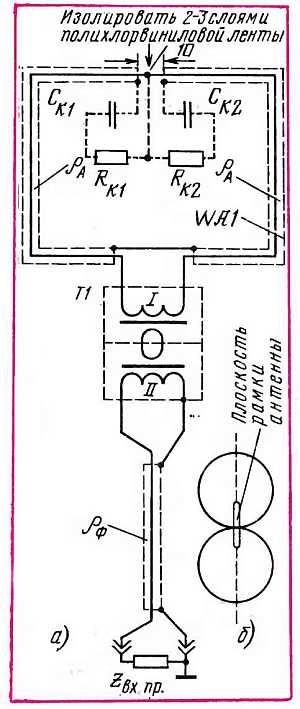

Увеличения hд можно достигнуть различными способами, например, в [4] при достаточно большой площади рамки S=1 м2 и Q=1 высокая действующая высота достигнута увеличением количества витков n=7—8, в [5] при малой S=0,07 м2 и n=1 —повышением добротности Q до 30—40. В последнем случае потребуется дополнительная настройка контура антенны и согласование его с фидером. С авторской точки зрения представляет интерес рамочная антенна WA1 (рис. 1, а), необходимая действующая высота которой достигнута значительным увеличением площади витка рамки (S=7...10 м2 и более) при n=1 и Q=1.

В любительских условиях рекомендуется в качестве материала для изготовления экранированной рамки и фидера использовать коаксиальные кабели с волновым сопротивлением соответственно Ба и Бф. В этом случае, однако, длина антенного кабеля может значительно превысить λ/4, поэтому кабель с обоих концов должен быть нагружен на активные сопротивления равные (или близкие) qa, что обеспечит установление в нем режима бегущей волны.

Точно посредине антенного коаксиального кабеля на длине 10 мм удаляется экранная оплетка с сохранением изоляции внутреннего провода, что создает возможность наведения в нем магнитной составляющей поля токов различных частот, для которых обеспечивается режим бегущей волны.

Для реализации такого режима, который особенно важно обеспечить на верхних частотах рабочего диапазона, может потребоваться включение компенсирующих элементов Rk1=Rk2=Бa и Ск1=Ск2=25...100 пФ (см. рис. 1, а). Наличие одинаковых, симметрично расположенных экранов обеспечивает слабую чувствительность антенны к электрическим полям источников помех в ближней зоне.

В фидере режим бегущей волны обеспечивается согласованной нагрузкой, равной (близкой) Бф, как со стороны антенны, так и со стороны приемника. Со стороны антенны согласование в широкой полосе частот достигается с помощью трансформатора с объемным витком (ТОВ). Параметры его можно определить на основании формул, приведенных в [6]. Так коэффициент трансформации — К=w1/w2=√2Бa/Бф=√L1/L2, где w1 и w2 — количество витков I и II обмоток трансформатора (см. рис. 1, а); индуктивность обмотки II — L2=Бф/4 пfн√М2н—1, мкГн (на частоте fн при полной сборке ТОВ); где fн — нижняя граничная частота рабочего диапазона, МГц; Мн — коэффициент частотных искажений по напряжению. На частоте fн он задается 1,1...1,3, что соответствует дополнительному затуханию 0,8...2,3 дБ.

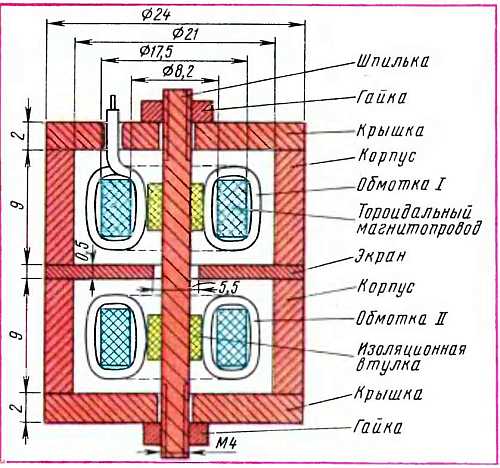

Рис.1Одна из конструкций ТОВ описана в [7]. Я предлагаю другой вариант ТОВ (рис. 2), который не требует токарной обработки деталей, поскольку корпус трансформатора изготавливается из отрезков латунной трубы. До сборки следует тщательно отшлифовать поверхность стыков корпуса, крышек и экрана, поскольку от этого зависят потери в объемном витке.

Для уменьшения амплитудно-частотных искажений на верхних частотах рабочего диапазона из-за потерь и возможных резонансных явлений рекомендуется [6]: использовать в качестве магнитопровода ферритовые кольца с наибольшим значением магнитной проницаемости µ1 и наименьшими потерями на высоких частотах (например, 1000НМЗ, 700НМ); на частотах выше 0,5 МГц применять провод ЛЭШО с минимальным диаметром входящих в него жил; на ферритовый магнитопровод предварительно намотать слой лакоткани или фторопластовой ленты, а провода обмотки должны умещаться в один слой; ограничиться минимально возможным количеством витков в обмотках, обеспечивающих заданный Мн и К; фиксировать тороидальные катушки в объемном витке минимальным количеством высокочастотного диэлектрика; обеспечить минимальные зазоры между обмотками тороидальных катушек и деталями объемного витка, не допуская, однако, резкого увеличения емкостных связей между ними; посеребрить латунные элементы объемного витка. После сборки ТОВ желательно измерить его амплитудно-частотную характеристику ослабления в рабочей полосе частот (при нагрузках, равных 2 Ба и Бф) и при необходимости внести соответствующие конструктивные изменения.

Рис.2Со стороны приемника согласование с фидером в полосе каждого диапазона частот достигается с помощью соответствующего расчета входных устройств [8]. Входное сопротивление приемника Zпр на частоте настройки должно быть активным и равным (близким) Бф. Связные приемники и приемники любительской KB связи обычно удовлетворяют этому требованию.

Входные устройства большинства радиовещательных приемников в диапазонах ДВ, СБ, KB рассчитаны под стандартный эквивалент антенны, выполненной в виде Г или Т-образной наружной антенны с однопроводным снижением и заземлением. При использовании рассматриваемой рамочной антенны в подобных приемниках ее необходимо подключить через согласующий широкополосный усилитель (ламповый или транзисторный), входное сопротивление которого равно Бф.

Коаксиальный кабель антенны с большой площадью витка можно разместить неподвижно в вертикальной плоскости в проеме лоджии или балкона. Диаграмма направленности такой рамки изображена на рис. 1,б. Длина фидера ограничивается только вносимым затуханием для принимаемых сигналов.

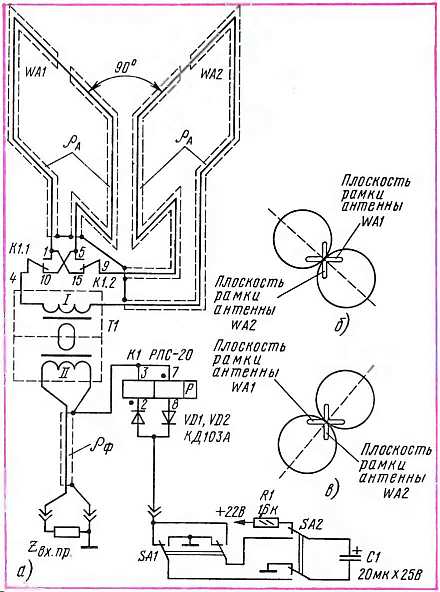

При использовании двух однотипных магнитных неподвижных антенн WA1 и WA2, плоскости которых взаимно перпендикулярны (рис. 3,а), получается диаграмма направленности, изображенная на рис. 3,б. При смене полярности подключения внутреннего провода одной из антенн WA1, например, с помощью контактов реле К1, управляемого по отдельному проводу, диаграмма направленности изменяется (см. рис. 3, в). Таким образом, обеспечивается практически круговая диаграмма направленности.

Изготовлена антенна (рис. 1,а) из кабеля РК75-4-15, периметр рамки 11 м (S = 7,5 м2 ). Фидер выполнен из кабеля той же марки длина его 15 м.

Рис.3ТОВ выполнен из латуни (см. рис. 2), катушки намотаны на тороидальных магнитопроводах из феррита М3000НМ (К17,5Х8,2Х5), обмотка II содержит 10, а I — 14 витков медного провода диаметром 0,5 мм в полихлорвиниловой изоляции (из кабеля связи).

До сборки ТОВ индуктивности его обмоток I и II равны соответственно 306 и 147 мкГ, а после сборки — 147 и 76 мкГ (на частоте 1 кГц). Переключатели SA1 — МТЗ, SA2 — КМ2-1.

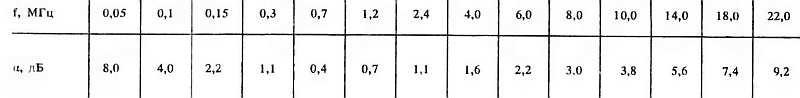

Амплитудно-частотная характеристика затухания вносимого ТОВ приведена в таблице.

Антенна установлена в лоджии третьего этажа панельного дома, испытана совместно с радиоприемником ИШИМ 003-1, работающим в диапазоне 0,15—18 МГц. Приемник обеспечивал уверенный прием радиостанций (контроль по индикатору настройки), расположенных и вне диаграммы направленности антенны из-за наличия отраженных сигналов от соседних зданий, причем этот эффект в большей степени проявлялся при приеме сигналов коротковолновых станций.

Антенна обеспечивала также нормальный прием радиовещательных станций в УКВ диапазоне на расстоянии 7 км от передатчика при полном закрытии трассы высотными зданиями при использовании ослабления 1:30.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гречихин А. Компонентная селекция.— Радио, 1984, № 3, с. 18—20.

2. Егоров И. Мультипликативный фон в радиоприемниках.— Радио, 1980, № 9, с. 40—41.

3. Боровский В. и др. Справочник по схемотехнике для радиолюбителя.— К.: Тэхника, 1987, с. 214—217.

4. Майоров А. Высококачественный AM тюнер.— Радио, 1981, № 2, с. 38—40.

5. Хлюпин Н. Приемная рамочная антенна.— Радио, 1988, № 8, с. 20—22.

6. Кузнецов В. и др. Трансформаторы усилительной и измерительной аппаратуры. (Библиотека по радиоэлектронике, выпуск 19).— Л.: Энергия, 1969, с. 3, 10—13, 74—76.

7. Дроздов В. и др. Высокоэффективный преобразователь частоты,— Радио, 1982, № 11, с. 21.

> 8. Белкин М. и др. Справочник по учебному проектированию приемно-усилительных устройств.— К.: Выща школа, 1982, с. 71 — 74.Paдиo № 1, 1991 г.

[ На главную ] [ Антенны ]