Универсальный усилитель ЗЧ

В.Поляков, г.Москва

Миниатюрный усилитель — очередная разработка радиолаборатории журнала — способен отдавать мощность около ватта и может использоваться в различных конструкциях — от «карманного» приемника до магнитофона. Набор деталей его вместе с печатной платой можно приобрести в редакции.Усилитель звуковой частоты (УЗЧ) используется в подавляющем большинстве радиолюбительских конструкций: радиоприемниках, телевизорах, магнитофонах. проигрывателях — одним словом, во всех «звучащих» изделиях.

Все УЗЧ условно можно разделить на три большие категории — маломощные экономичные для портативной аппаратуры, небольшой мощности для повседневного, «рутинного» прослушивания радиопередач и, наконец, мощные для высококачественного прослушивания музыки. Как показывает практика, последняя категория УЗЧ используется относительно редко, и большинству читателей знакома ситуация, когда музыкальный центр с мощным УЗЧ и акустическими системами включается только по праздникам, а для повседневного слушания служит какой-нибудь переносный или карманный приемник, стоящий на кухне, и высоко, а часто и вообще никакого качества звучания не обеспечивающий. Таким образом, нужнее всего как раз УЗЧ первых двух категорий.

В то же время большинство любительских разработок, описанных в «Радио», относится как раз к третьей категории. Чтобы как-то заполнить образовавшийся вакуум, и предпринята попытка предложить вниманию читателей данный «универсальный УЗЧ», имеющий выходную мощность в пределах одного ватта и отличающийся простотой, экономичностью, широким диапазоном напряжений питания и достаточно малыми искажениями. УЗЧ можно использовать в портативных, в том числе и карманных приемниках, в трехпрограммных громкоговорителях, в магнитофонах, телевизорах, для усиления сигнала с плейера, в громкоговорящих телефонный аппаратах. Стереофонические устройства получаются с помощью двух таких усилителей.

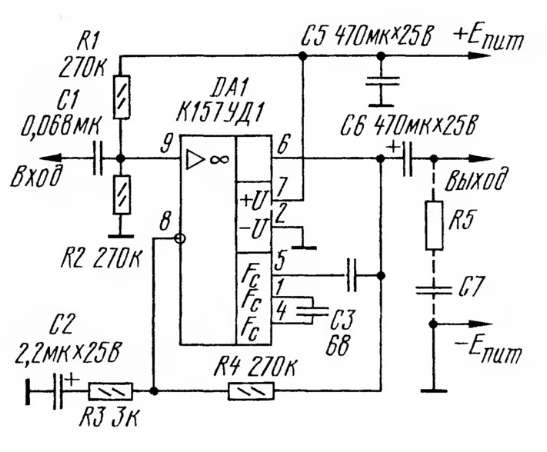

Собственно, ничего особенно нового не предлагается — УЗЧ собран на мощном ОУ (операционном усилителе) типа К157УД1, и описания подобных УЗЧ встречались в радиолюбительской литературе [1]. Однако его достоинства отражены, на взгляд автора, недостаточно. Для рассказа о них обратимся к принципиальной схеме УЗЧ, показанной на рис.1. Она очень проста. Вся «сложность» УЗЧ скрыта внутри микросхемы; достаточно сказать, что она содержит 28 транзисторов [2]. Микросхема содержит входной дифференциальный усилитель, предварительный усилитель напряжения и выходной двухтактный каскад усиления мощности. Кроме того, имеются элементы стабилизации режима, устройства зашиты от перегрузок и коротких замыканий на выходе. Со стороны же внешних выходов микросхема включается, как обычный ОУ.

Входной сигнал поступает через разделительный конденсатор С1 на неинвертирующий вход. Входное сопротивление ОУ по этому входу весьма велико, поэтому конденсатор С2 имеет сравнительно небольшую емкость. Чтобы не снижать общее входное сопротивление, сопротивление резисторов делителя R1 и R2 выбраны достаточно большими. Они могут лежать в пределах 100...300 кОм, но должны быть одинаковыми. При этом на неинвертирующем входе образуется напряжение смещения, в точности равное половине напряжения питания, что и требуется при однополярном питании усилителя.

Рис. 1.Собственный коэффициент усиления ОУ достигает 50 000, такое большое усиление для УЗЧ не требуется, поэтому ОУ охвачен цепью отрицательной обратной связи (ООС) через резистивный делитель R4R3. Коэффициент усиления УЗЧ равен примерно отношению R4/R3. ООС значительно снижает нелинейные искажения. Резистор R3 соединен с общим проводом через оксидный конденсатор С2. Его емкостное сопротивление для звуковых частот мало, а для постоянного тока стремится к бесконечности. В результате по постоянному току усилитель охвачен 100% ООС, при этом постоянное напряжение на выходе (вывод 6) в точности равно напряжению смещения на неинвертируюшем входе, т.е. половине напряжения питания. Выходной сигнал при перегрузках ограничивается симметрично, а амплитуда неискаженного выходного сигнала получается максимально возможной приданном напряжении питания. Данный режим устанавливается автоматически, и никакого подбора резисторов не требуется.

В микросхеме используются достаточно высокочастотные транзисторы, обеспечивающие эффективное усиление сигналов с частотами до 100 кГц. Когда усилитель охватывается глубокой ООС, возможно самовозбуждение на высоких частотах, обусловленное дополнительными фазовыми сдвигами сигнала из-за емкостей переходов транзисторов и других факторов. Если на какой-либо частоте дополнительный фазовый сдвиг достигает 180°, а усиление при этом больше единицы, самовозбуждение неизбежно, т.к. ООС превращается в ПОС. В теории усилителей доказывается, что стабильная (без самовозбуждения) работа при любой глубине ООС получается, если АЧХ усилителя без обратной связи имеет плавный спад в области высоких частот с крутизной не более 6 дБ на октаву. Такая АЧХ формируется корректирующим конденсатором С3 (рис.1). Он включен между коллектором и базой второго каскада предварительного усилителя напряжения микросхемы DA1, обеспечивающего основное усиление сигнала. Корректирующий конденсатор С4 выполняет ту же роль в выходном каскаде микросхемы. Емкость обоих корректирующих конденсаторов некритична и влияет в основном лишь на верхнюю границу частотного диапазона усилителя, превосходящую 40 кГц. Можно использовать конденсаторы емкостью от 47 до 300 пФ.

Усиленный сигнал ЗЧ подается на динамическую головку громкоговорителя (она включается между выходом и обшим проводом) через разделительный конденсатор С5. Его емкость определяет нижнюю границу полосы пропускания усилителя fн:

fн = 1/2 п RC,

где R — сопротивление головки, С — емкость конденсатора С5.

Конденсатор С6 шунтирует источник питания. Он предотвращает нестабильную работу усилителя при разрядке батареи и сопутствующем повышении ее внутреннего сопротивления (при батарейном питании), дополнительно сглаживает пульсации выпрямленного напряжения (при сетевом питании), а также пульсации напряжения питания, обусловленные потребляемым током самого усилителя. Если усилитель предназначен для портативной или «карманной» аппаратуры с нижней границей полосы пропускания 200...300 Гц, емкость конденсаторов С5 и С6 может быть уменьшена вплоть до 50...100 мкФ.На этом описание принципиальной схемы можно было бы и закончить, но необходимо сказать несколько слов о назначении цепочки R5C7. Если усилитель работает на активную нагрузку, она не нужна. Если же у использованной динамической головки велика компонента индуктивного сопротивления, то вдобавок головка соединена с усилителем длинными проводами, также обладающими некоторой индуктивностью; возможно появление специфического самовозбуждения усилителя, появляющегося как бы «вспышками» только на положительных полуволнах усиленного звукового сигнала. Самовозбуждение происходит на очень высоких ультразвуковых частотах, пропадает при отсутствии сигнала, а на слух заметно по некоторому ухудшению качества звука. Его можно наблюдать с помощью осциллографа, подключенного к выходу усилителя. Обусловлено такое специфицеское самовозбуждение трансформацией индуктивного сопротивления нагрузки в сложном составном верхнем плече выходного двухтактного каскада, приводящей к появлению отрицательной компоненты сопротивления на базе составного транзистора. Цепочка R5C7, подключенная параллельно головке, корректирует импеданс нагрузки и полностью устраняет возбуждение, причем параметры цепочки некритичны: сопротивление резистора R5 может быть от 4 до 20 Ом, а емкость конденсатора С7 от 10000 пФ до 0,1 мкФ.

Монтаж усилителя выполнен на печатной плате (рис.2) размерами 30x40 мм из одностороннего фольгированного гетинакса или стеклотекстолита. Монтировать усилитель, как, впрочем, и другие устройства на печатных платах, лучше всего миниатюрным паяльником, жало которого выполнено в виде конуса с отверстием диаметром 1,0 по оси. Для выполнения пайки достаточно надеть жало на вывод детали и слегка повернуть.

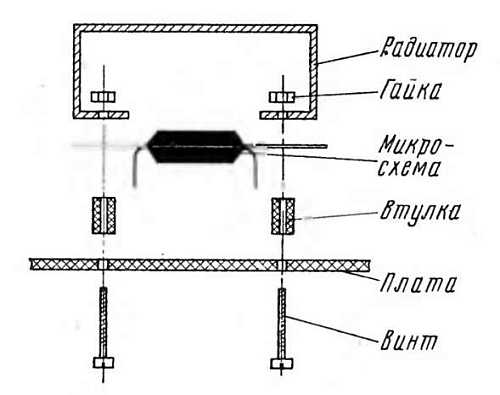

Если усилитель будет работать при значительной выходной мощности — до одного ватта, может понадобиться радиатор, согнутый из полоски латуни, алюминия или жести. Необходимость в радиаторе оценивается просто: он нужен, если корпус микросхемы нагревается и становится на ощупь теплым или даже горячим. Это происходит при токе потребления 100 мА и более в течение значительного времени. Радиатор закрепляется винтами M1,5 или М2 к имеющимся на корпусе микросхемы теплоотводящим площадкам. Конструкция радиатора ясна из рис.3. Те же винты можно использовать и для дополнительного крепления корпуса микросхемы к плате, и для крепления платы к корпусу устройства. От других токонесущих проводников радиатор надо изолировать.

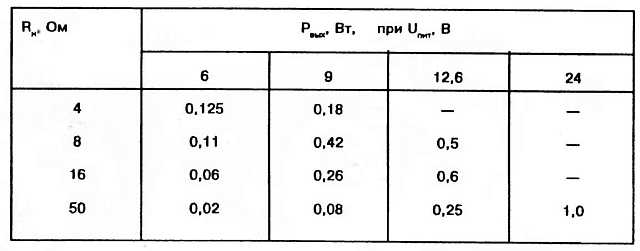

Рис. 2.В заключение остановимся на параметрах усилителя, экспериментально измеренных при различных сопротивлениях нагрузки и напряжениях питания. Неискаженная выходная мощность в ваттах приведена в таблице.

Рис. 3.Как видно, усилитель может работать в очень широком диапазоне сопротивлений нагрузки, от 4 до 50 Ом. Для каждого сопротивления нагрузки существует оптимальное напряжение питания. Например, при сопротивлении нагрузки 4 Ом оно составляет 6...8 В, а при увеличении напряжения питания свыше 9 В усилитель работает, но выходная мощность не увеличивается, так как вступает в действие система ограничения выходного тока микросхемы. В то же время нагрев микросхемы возрастает, а КПД падает. Такие нежелательные режимы отмечены в таблице прочерками. При напряжении питания 9...12 В хорошо подходят головка с сопротивлением 8 Ом или две такие головки, соединенные последовательно (16 Ом). При напряжении питания 24 В желательно использовать еще более высокоомную нагрузку. Верхний предел напряжения питания для самой микросхемы составляет 30 В, однако оно не должно превосходить пробивного напряжения оксидных конденсаторов С2, С5 и С6. Усилитель работоспособен при снижении напряжения питания до 4, а с некоторыми экземплярами микросхемы даже до 3 В.

Остальные параметры микросхемы зависят от Uпит и Rн очень мало, лишь коэффициент нелинейных искажений, составляющий менее 1%, возрастает до 2...3% при низкоомной нагрузке 4 Ом. Ток, потребляемый от источника питания в режиме молчания (при отсутствии сигнала), очень мал и составляет 4 мА, что и определяет высокую экономичность усилителя. При максимальной же громкости потребляемый ток может достигать 120 мА. Диапазон воспроизводимых частот составляет 40 Гц...40 кГц. Если столь широкий диапазон не требуется, можно уменьшить емкость всех оксидных конденсаторов усилителя. Это повысит нижнюю граничную частоту. Например, выбрав С2 около 0,5 мкФ, С5 и С 6 около 100 мкФ, получим fн=160 Гц. Ограничить полосу пропускания сверху можно увеличением емкости корректирующих конденсаторов СЗ и С4.

Чувствительность усилителя определяется его коэффициентом усиления и для приведенных на рис. 1 номиналов резисторов R3 и R4 составляет 30...50 мВ. Она возрастает при уменьшении номинала резистора R3.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маслаев В., Сергеев Б. Схемотехника «карманных» приемников. В сб.: «В помощь радиолюбителю», вып. 106, с. 33, 34. — М.: Патриот, 1990.

2. Атаев Д. И., Болотников В. А. Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры. Справочник. 2-е издание. — М.: Изд-во МЭИ, 1992, с. 74 — 77.

Paдиo № 12. 1994 г.

[ На главную ] [ Усилители НЧ ]