Действующая высота антенны и рамки

Г. Гинкич

Электромагнитная волна, действуя на приемную антенну, создает в ней соответствующее переменное напряжение большей или меньшей силы в зависимости от формы, размеров и длины этой антенны. Расчеты и измерения позволяют с известной точностью определить, какая в данное время (день или ночь), на зад ином расстоянии от передатчика, при работе известной мощностью и волной создается напряженность поля. Эта напряженность измеряется числом, указывающим, сколько миллионных долей вольта полу ается в данном месте на каждый метр высоты (микровольты на метр или условно mkV/m ).Получается, так сказать, "эфирный потенциометр" с равномерно шкалой. Соединив например (образно выражаясь) точки пространства: одну у земли, а другую на высоте 10 м, мы получили бы между этими точками напряжете в 10 раз большее, чем число микровольт на метр дает поле. Укажем несколько конкретных цифр. В Москве например громко слышимые мощные заграничные станции создют в ночные часы поле напряженностью в 200—590 mkV/m. 100-киловаттная станция ВЦСПС, отстоящая от Москвы на 40 км, создает в центре Москвы около 70000 мкВ или иначе 0,7 V/m. В последнем случае при антенне высотой в 20 м полное напряжение, создаваемое в антенне, казалось, должно быть равно 1,4 V. Однако всем известно, что при одной и той же высоте подвеса антенны качество антенны в смысле получаемой силы сигналов может быть самым разнообразным. Например вертикальный провод высотой в 10 м принимает гораздо хуже, чем если к этому проводу на высоте 10 м добавить еще горизонтальную часть в 20—30 м.

Какую же меру следует иметь для оценки способности антенны при определенной силе поля дать то или иное напряжение? Для этойцели существует особый термин — "действующая высота" антенны, т. е. высота какой то идеальной антенны, способной использовать полностью всё напряжение поля, существующее между основанием антенны и верхним её концом. В такой идеальной антенне вся емкость предполагается сосредоточенной у самой верхней точки антенны, благодаря чему сила тока по всей длине вертикальной части антенны была бы совершенно одинаковой. В действительности же емкость антенны распределена но всей длине антенного провода, сила тока получается максимальной у основания антенны и минимальной у верхних концов антенного провода. наоборот, напряжение получается максимальное наверху антенны и минимальное внизу. Поэтому для получения напряжения нижние части антенны как бы не полностью используются.

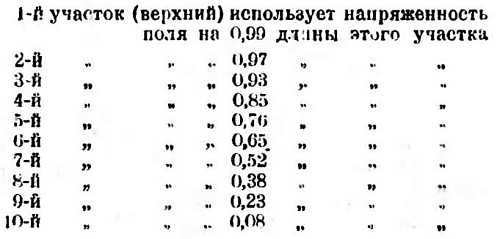

Возникающее напряжение таково, как будто используется не вся длина участка антенны, а только часть ее. Поэтому действующая высота антенны получается меньше её геометрической высоты (считая от земли до самой высокой точки подвеса). Влияние отдельных частей антенны можно проследить по следующему примеру. Имеется заземленный вертикальный провод, высота которого равна1/4 принимаемой длины волн (в этом случае антенна настроена на принимаемую волну, и никаких дополнительных катушек или конденсаторов для ее настройки не понадобится). Если разделить эту вертикальную антенну на 10 равных частей, то относительное "участие" каждой из этих частей в создан и напряжения на зажимах приемника характеризуется следующими относительными величинами:

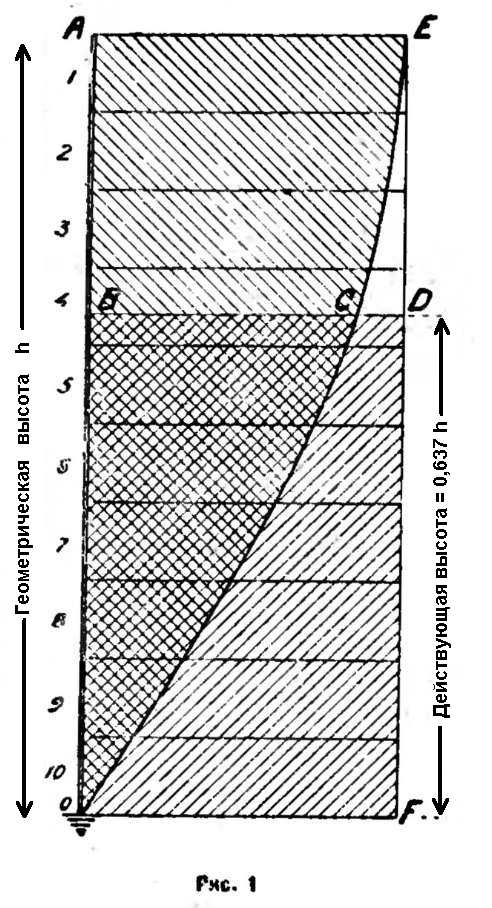

Соответствующее распределение напряжения вдоль провода изображено на рис.1 кривой АСЕ.

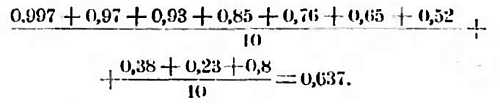

Сложив вместе все эти 10 коэффициентов и разделив на 10, найдем средний коэффициент приемной способности провода, который и явится коэффициентом действующей высоты антенны. Для данного случая — вертикального провода высотою в 1/4 принимаемой волны — действующая высота будет

На рис.1 это сложение проделано следующим образом: найден был прямоугольник ОВСДЕ, основание которого равно прежнему основанию ОЕ (иначе говоря, напряжению в верхней части антенны, т. е. практически напряжению поля приходящей волны), а площадь равновелика площади, ограниченной кривой распределения напряжения по высоте, т. е. площади фигуры ОВАСЕ. Высота этого равновеликого по площади прямоугольника ДЕ как раз и оказывается равной 0,637 всей высоты OA антенны. Эта высота ДЕ и является действующей высотой данной вертикальной антенны, работающей собственной длиною волны.

Иначе говоря, если бы напряжение в антенне было распределено равномерно, то данный результат (как в случае приема, так и передачи) получился бы при антенне с высотой, равной всего 0,637 от геометрической высоты вертикального провода. Распределение напряжения и тока вдоль вертикальной части антенны изменяется, если к верхнему концу вертикальной части присоединить горизонтальную часть антенны. В этом случае, как показывает рассмотрение. действующая высота антенны повышается.

Практически работа ведется на волнах более длинных, чем собственная длина антенны, и поэтому в основание антенны приходится включать катушки, удлиняющие волну. В этом случае на антенном проводе уложится уже не четверть волны, а только некоторая ее часть, и все наше рассмотрение окажется неверным. Действующая высота при этом понижается.

Это хорошо известно любителям, которые прекрасно знают, что при приеме длинноволновых станций на короткие антенны сила приема получается весьма малой, несмотря на то, что мощность длинноволновых станций достаточно велика. Поэтому если желательно вести прием длинноволновых станций (положим, ст. Коминтерна на волне 1 481 м) на больших расстояниях, то необходима высокая антенна с длинной горизонтальной частью.

Надо помнить, что наличие рядом с антенной больших зданий, в особенности имеющих много металлических частей, изменяет распределение напряжения и тока вдоль антенного провода и сильно уменьшает действующую высоту антенны. Часто встречаются случаи, что антенна. расположенная вблизи железной крыши и имеющая от земли высоту больше 10 м, дает работу, эквивалентную антенне с высотой всего лишь в какие-нибудь 1 — 2 м. Радиолюбительская практика поэтому всегда указывает рецепт проводки антенного провода возможно дальше и выше железных крыш. В статье "Параметры любительских антенн" ("Радиофронт" №4 1932 г.) были приведены следующие данные действующей высоты городских антенн. Антенна Г-образная, высота 25 м, длина горизонтального луча 35 м. Действующая высота согласно измерениям оказалась равной всего лишь 8,5 м (при геометрической высоте в 25 м). Если бы такая антенна находилась бы на ровной местности вдали от зданий, то ее действующая высота для волны 1000 м была бы равна 18 м.

Как видим, разница в работе антенн одинакового размера и даже формы получается весьма существенная. При обыкновенных открытых антеннах нормальных типов и размеров действующая высота равна обычно от 0,5 до 0,9 геометрической. Надо всегда помнить, что действующая высота антенны зависит еще и от принимаемой волны. Например упомянутая выше Г-образная антенна в 25 м высоты и 35 м горизонтальной части при установке в открытой местности имела бы для волны 500 м действующую высоту в 21 м, а для волны в 2000 м всего лишь 15 м. Для волны 1000 м, как уже указывалось раньше, действующая высота была бы равна 18 м: установленная же на 3-м этаже 3-этажного здания в центре города эта антенна дала фактическую действующую высоту всего лишь в 8,5 м. (Формула расчета действующей высоты антенны дана внизу статьи.)

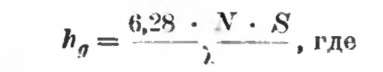

Переходим к рассмотрению действующей высоты рамки. Что следует считать действующей высотой рамки? Представим себе антенну, которая с точки зрения приема равноценна нашей рамке. Действующая высота этой эквивалентной антенны была бы равна:

N - число витков рамки,

S — площадь одного витка в кв.метрах,

g — действующая высота эквивалентной антенны в метрах.Выражая формулу словами, получим следующее правило: для оценки приемной способности рамки надо площадь одною витка в кв. метрах помножить на число витков рамки и на 6,3. Полученный результат разделить на принимаемую длину волны. Это и будет действующая высота некоторой антенны, которая бы дала точно такую же силу приема. Как видно из ф ормулы, чем длиннее принимаемая волна, тем слабее прием даст одна и та же paмкa. Поэтому практически рамка очень выгодно используется для приема коротковолновой част радиовещательного диапазона, а именно от 200 до 500 м.

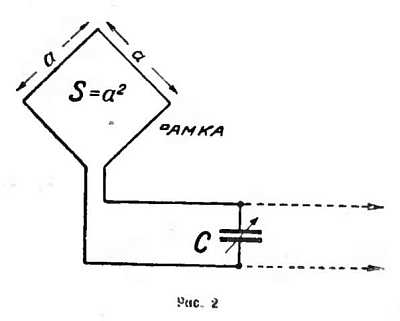

Возможность по приведенной выше простой формуле определить действующую высоту рамки была с большой выгодой использована для определения напряженности поля в данном месте. Непосредственно измерить напряженность поля, в особенности на больших расстояниях от передатчика, очень трудно. Поступают следующим образом: рамка, имеющая N витков и площадью витков в S кв.м, настраивается (см. рис. 2) переменным конденсатором С на волну измеряемого передатчика. Затем при помощи специального прибора — компаратора — напряжение, создаваемое на рамке передатчиком, сравнивается с известным напряжением от местного гетеродина, и таким образом определяется величина напряжения, созданного передатчиком на зажимах рамки.

Разделив эту величину на действующую высоту рамки, равную, как было уже указано выше, (6,28•N•S)/λ, найдем напряжение ноля, имеющееся в данном месте.

Дальше, определив таким же образом напряжение, даваемое антенной, и разделив его на известную уже напряженность поля, измеренную при посредстве рамки, найдем уже реальную действующую высоту данной антенны. Единственной неточностью в данном случае будет то. что при помощи рамки мы узнаем напряженность поля только в том месте, где располагается рамка во время производства измерений. Для расчета приемника можно рекомендовать брать действующую высоту антенны в 2/3 её геометрической высоты для выгодно расположенной антенны, а при наличии рядом с антенной крыш и зданий считать за действующую высоту 1/3 геометрической.

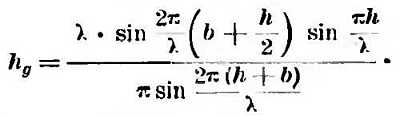

Формула действующей высоты Г-образной антенны

Действующая высота одиноко стоящей (т.е. расположенной на ровном месте, вдали от зданий и больших масс деревьев) Г-образной антенны определяется по следующей формуле:

Обозначечия в этой формуле следующие:

hg — искомая действующая высота Г-образной антенны в метрах,

λ — принимаемая длина волны в метрах,

b— длина горизонтальной части в метрах,

h — геометрическая высота антенны в метрах.Эта же формула справедлива и для Т-образной формы антенны, но в этом случае за длину горизонтальной части (обозначенную в формуле через b) надо считать длину горизонтальной части от средины антенны до края этой горизонтальной части, т. с. половину всей длины горизонтальной части. При этом предполагается, что снижение антенны взято ровно от середины.

РадиоФронт №10 1932 г.

[ На главную ] [ Антенны ]